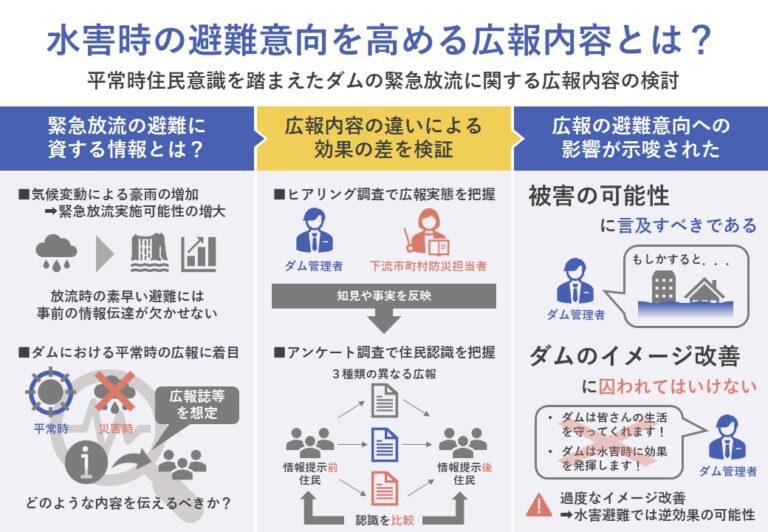

研究の概要

研究背景・目的

研究背景

- 気候変動による豪雨の増加によって、全国各地のダムで緊急放流の実施可能性が増加傾向にある

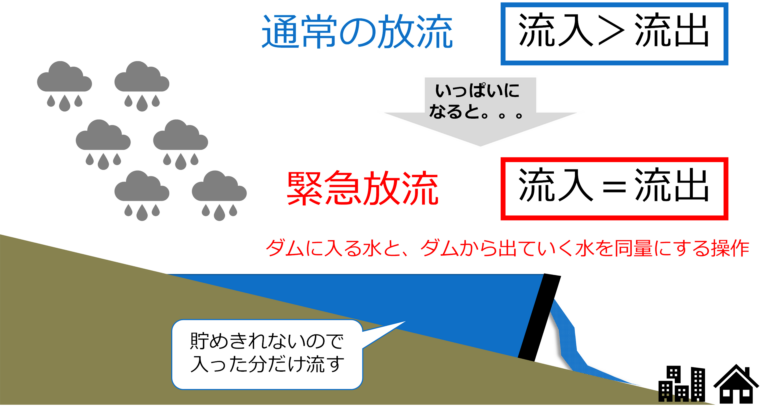

- ダムは通常、流出量を抑えることで下流域の水害を防いでいる

- 緊急放流とは、ダムが水をためきれなくなった際、流入量と流出量を同量にする操作のことを言うが、緊急放流は故意に水害を悪化させる操作ではない(図1)

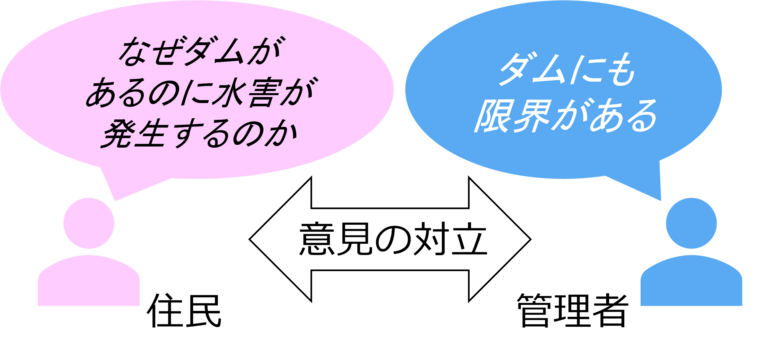

- 緊急放流を実施すると、ダム管理者と住民との間で意見の対立が生じることがある1)(図2)

- 緊急放流への対策として開かれた検討会2)では、基本方針としてダムの操作や防災情報とその意味を関係者で共有し避難行動に繋げることが示された

- 既往研究ではダムの洪水調節機能に対する住民の認識に焦点を当てた研究3)や、ダム管理者が近年に至るまで住民に対する積極的な広報をしていないことを把握した研究4)などが存在

問題意識・研究目的

そこで本研究では、

- 計画外力を超える水害に対するダムの効果や限界について、関係主体間での統一的な認識の共有が不可欠である

という問題意識のもと、

- ダム管理者・行政の緊急放流に関する広報の実態について把握する

- どのような平常時情報提供が住民のダムに対する認識や緊急放流に対する避難意向・理解度の変化に繋がるのか把握する

- 住民は緊急放流に関する知識をどのように受け取っているか把握する

の3点を目的とし、今まで着目のなかった、ダムを対象とした平常時の広報に焦点を当てて調査を実施した。

研究の流れ

調査には、1つ目の目的に対してヒアリング調査、2つ目と3つ目の目的に対してアンケート調査を実施した。

- 現状の広報課題の把握(ヒアリング調査)

対象地を設定した上で、ダム管理者・下流域市町村防災担当者に対して現状の広報や課題についてお話を伺った。 - 住民意識等の把握(アンケート調査)

ヒアリング調査によって得た知見や事実を反映させたアンケート票を作成し、下流域にお住いの住民に配布の上、回答を得た。また、結果を分析して認識の傾向を把握した。

現状の広報課題の把握

対象地の選定

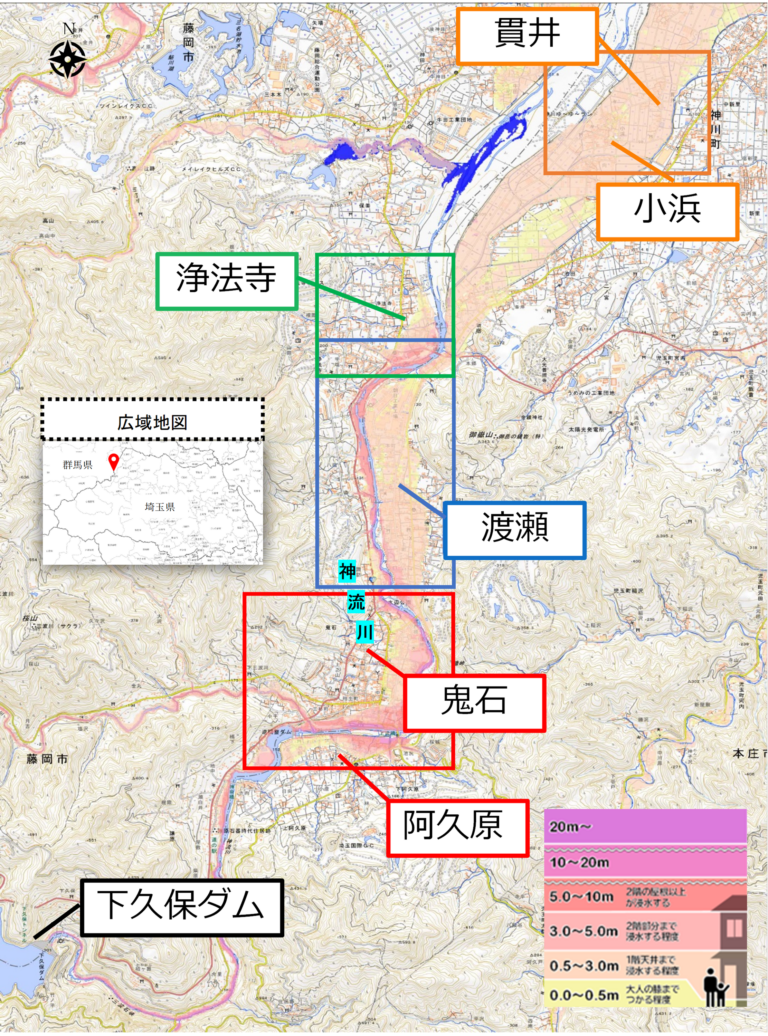

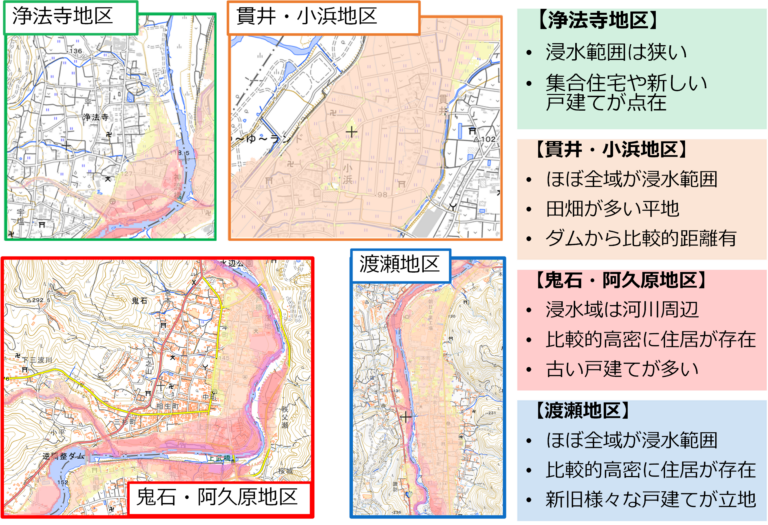

対象地は、埼玉県と群馬県の県境に位置する下久保ダムとその下流6地区(図3)とした。

ダムの選定理由は、以下の通りである。

- 首都圏の主要河川の上流部に位置している

➡社会的影響度が大きい - 下流域に浸水被害を生ずる区域が広範囲に存在している

➡ダム放流による被害が想定されている - 下流域で大きな水害経験がない

➡住民意識の把握に適している - 建設から半世紀が経過している

➡ダムがなかった場合を想像しにくい住民が多い

また、図4に各対象地の特徴を示す。対象地選定における考え方は以下の通り。

- 重ねるハザードマップ5)上で浸水が想定されている下流域地区の中からダムに近い6地区を選出

- 「浸水想定エリア=緊急放流時に浸水が想定される」とみなした

- 各地区の浸水想定エリア内外を調査対象とした

続いて、広報の現状把握とアンケート調査への知見の反映を目的に、ダム管理者と下流域市町村防災担当者を対象としたヒアリング調査を実施した。

ヒアリング調査

調査の実施概要は、以下表1の通りである。

| ダム管理者 | 下流域市町村防災担当者 | |

|---|---|---|

| 日付 | 2023年8月16日(水) | 2023年8月30日(水) |

| 対象者 | 独立行政法人 水資源機構 下久保ダム管理所 | 群馬県 藤岡市 総務部 地域安全課 消防防災係 |

| 場所 | Zoom(オンライン) | |

| 手法 | 半構造化インタビュー形式 | |

ダム管理者から得た知見

- 危ないときには逃げてほしいが地域や状況により危ないときが明確に示せない為もどかしい

- 広報は実施しているが、その効果の把握はしていない

- 広報の規定はない。興味を引く広報を継続させることが難しい

- 地域にとってダムの存在が当たり前化している

下流域市町村防災担当者から得た知見

- 緊急放流に関しては事前に計画を立てることが困難

- ダムから発信された情報は行政側で簡易な言葉に訳した上で住民に伝達する

- 緊急放流時を住民がイメージするのは難しいのではないかと考えている

アンケート調査への知見の反映

これらの知見を、アンケート調査に反映させた。反映事項は下表2のとおりである。

| ヒアリングの知見 | アンケートへの反映事項 |

|---|---|

| ダム管理者は広報効果を確認していない | 住民に情報を与えて前後で緊急放流に対する理解度への影響を測り広報効果を把握するアンケート設計 |

| 広報は飽きられやすい | 広報資料はA4用紙1ページに 図も使用しわかりやすさ簡潔さを意識 |

| 広報の主体を検討すべき | 住民の情報の入手方法を確認する設問を用意 |

| 緊急放流を知らない住民が多い | 現状に基づいて与える情報を検討 |

| ダムの存在の当たり前化が進んでいる | |

| ダムに対する関心の低さが課題 |

住民意識の把握と広報内容の検討

アンケート調査

広報効果を測るためには、回答の結果を比較した客観的な分析が必要になるため、アンケート内の設問項目で直接回答者に効果を問うことは出来ない

➡広報効果の把握には工夫が必要

- 本研究では、防災以外の分野を含めた広報効果把握の手法を参照

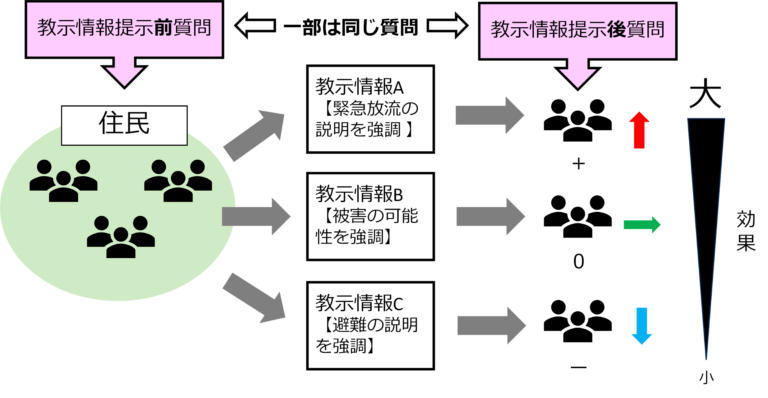

- 梅本らの研究6)や藤本らの研究7)を参考に、教示情報を作成・提示し、その前後で同じ質問をして回答を比較する手法を採用(図5)

アンケート調査は、住民の現状認識と適切な広報内容を把握することを目的に実施した。概要は下表3の通りである。

| 名称 | 水害に対する住民意識・避難意向に関するアンケート調査 |

| 期間 | 2023年11月1日(水)~2023年12月15日(金) |

| 対象地区 | 下久保ダムの神流川下流域6地区 計2803世帯 |

| 対象者 | 各世帯において家族の意見を代表する1名 |

| 配布 | 対象地区各住戸の郵便ポストへポスティング |

| 回収 | アンケートに同封した封筒・料金受取人払い郵便を用いて返送 |

| 配布数 | 1500部(各教示情報500部×3 / 浸水域内外750部×2) |

| 回収数 | 354部(うち有効回答数345部/有効回答率23%) |

| その他 | 配布するアンケート票の紙色を分け,浸水域内外を識別 |

教示情報

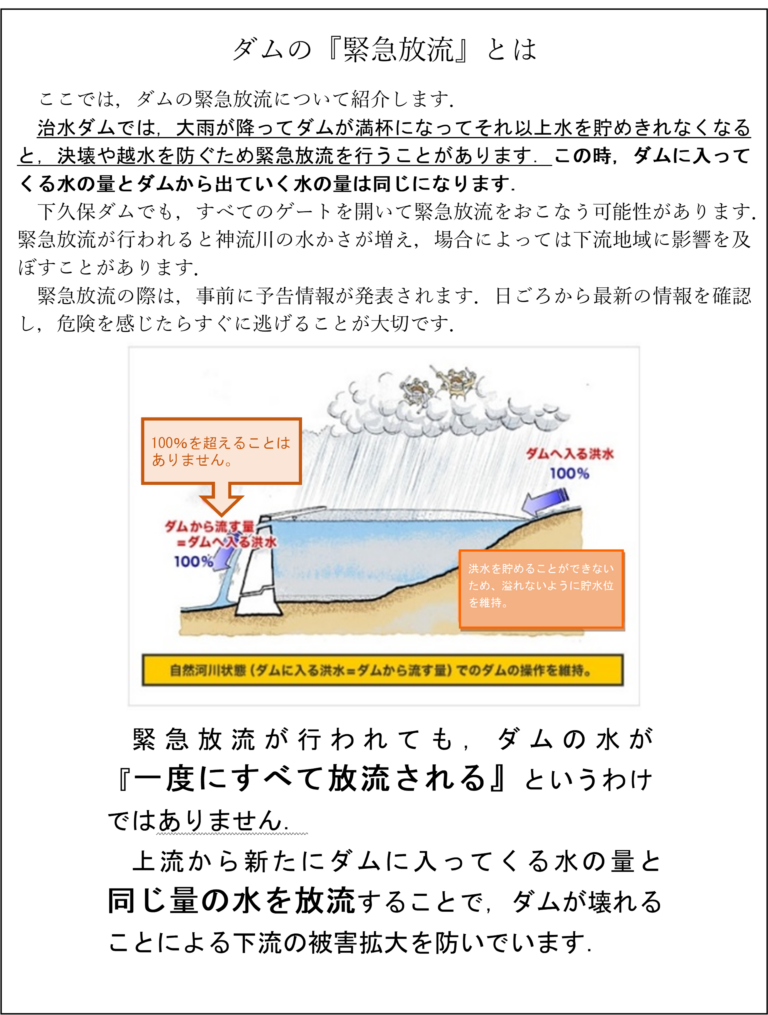

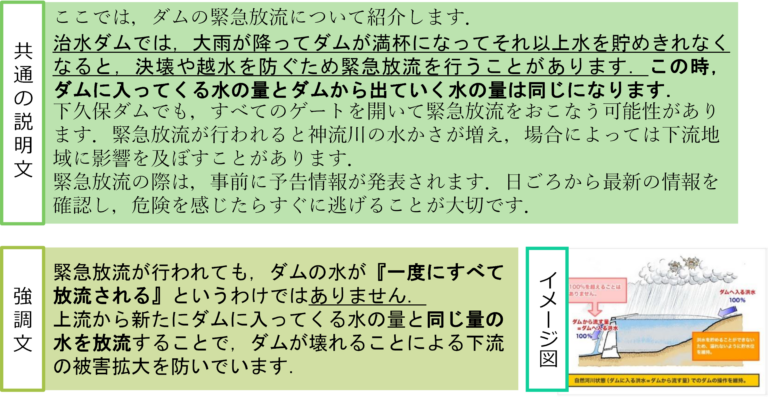

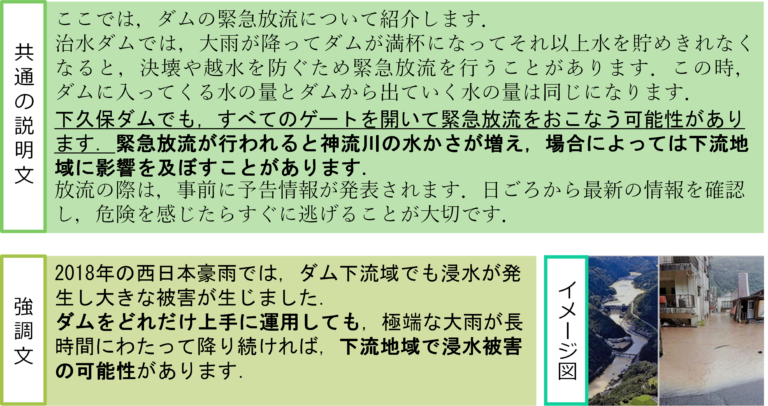

教示情報は緊急放流に関する3種類を採用した。右図6は、実際にアンケート調査用紙に挟み回答者に提示した教示情報を示している。教示情報は【ダムの『緊急放流』とは】と題し、「共通の説明文」「強調段落の強調文」「強調部分のイメージ図」の3つの要素に分けた。

- 共通の説明文

各教示情報に共通の文章で、緊急放流に関する情報を3段落に分けて記載。各段落の内容が各教示情報の強調部分に対応している。 - 強調段落の強調文

共通の説明文で強調した段落の内容を補足する内容の説明文 - 強調部分のイメージ図

強調内容に関連する図や写真。

強調は下線や太字・フォント変更によって行った。以下には、各教示情報に掲載した内容を示す。

教示情報A8)(緊急放流の説明を強調)

教示情報B1)(被害の可能性を強調)

教示情報C9)(避難の説明を強調)

なお、設問事項や構成については各アンケート票を参照されたい。

分析

アンケート結果は、単純集計で大まかな傾向を把握した上で仮説を設定し、研究目的に対する成果を導いた。

単純集計

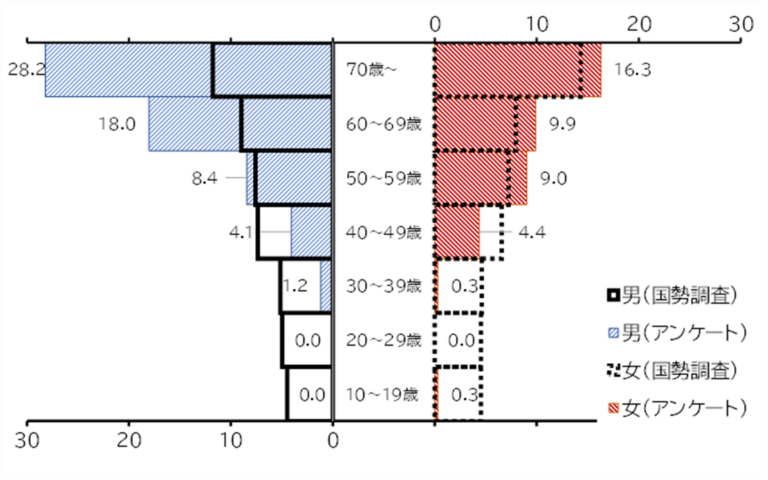

年齢

- 年齢別人口分布と回答者の分布を比較した

→シニア層に偏り - 家族の意見を代表する人を回答者としたことが原因か

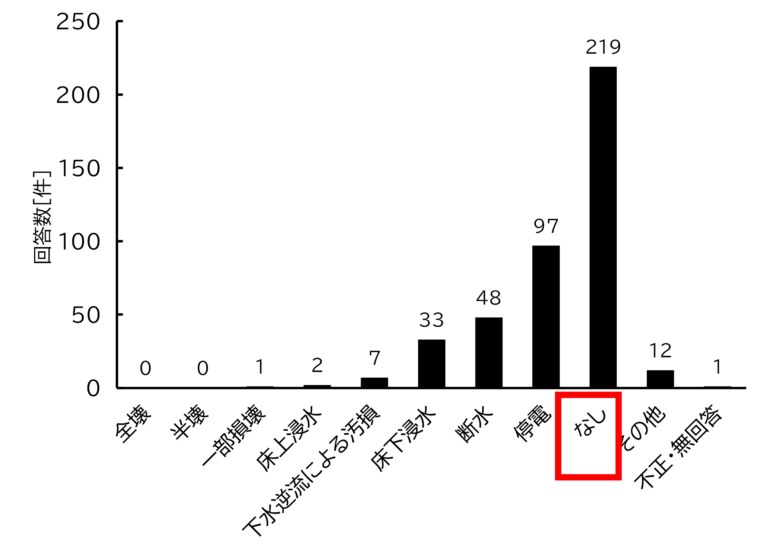

水害経験

- 「なし」が最も多かった

- 過去に甚大な水災害を経験している回答者はいなかった

(M.A./ N=345)

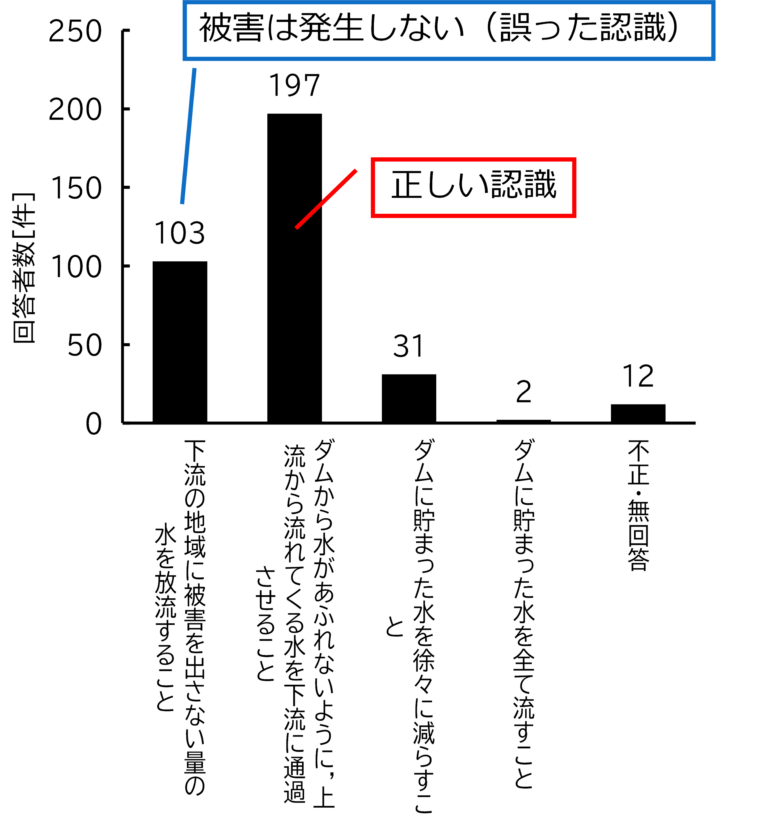

緊急放流のイメージ

- 正しい認識を回答した者が57%

- 一方、緊急放流では被害は発生しないと考える人も30%存在

- 緊急放流時の逃げ遅れの発生を示唆

- 広報による緊急放流の理解促進の必要性が認められる

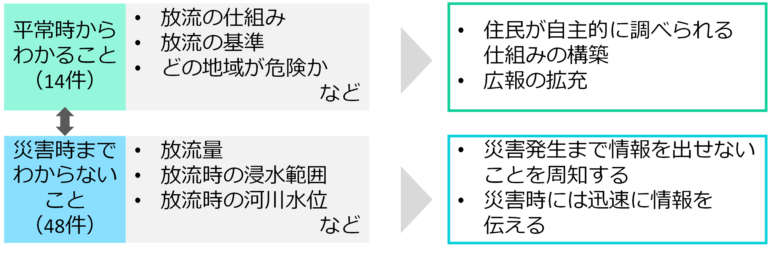

緊急放流の不明点に関する自由記述

<自由記述の例>

・緊急放流の放流量が知りたい

・避難のために、どの地域が浸水するか知りたい

・緊急放流をすると河川水位はどのくらいになるのか

「平常時からわかる情報」と「災害時までわからない情報」に分けそれぞれ図10のように対策を講じる必要性があるといえる。

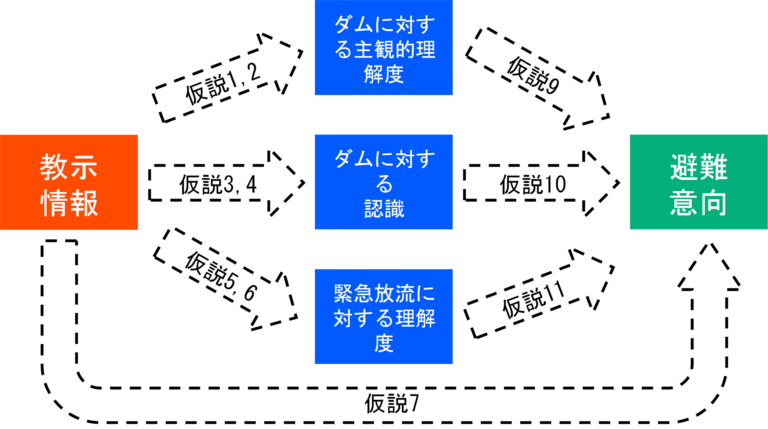

仮説の設定

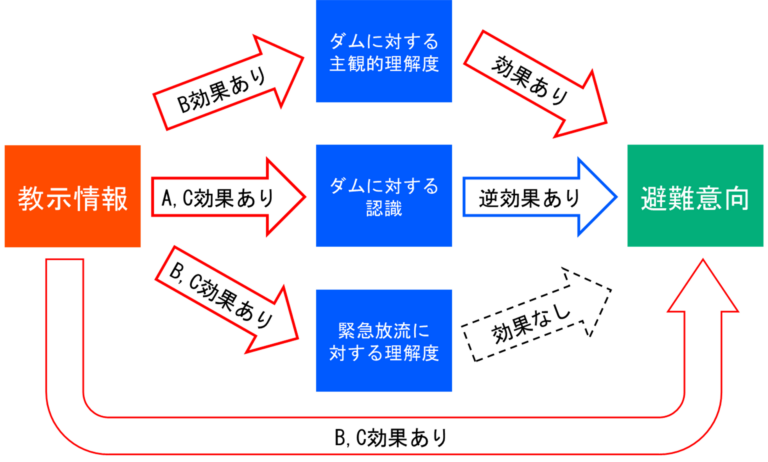

- 教示情報と避難意向との関係について、図11のように関係性を確認する仮説を設定した

- 情報の取得方法に関する仮説8と合わせ計11の仮説を立てた

- 今回は成果に繋がる仮説1,2,8,10についての検証結果を説明する

仮説1:教示情報の提示により、ダムに対する主観的理解度が高まる

仮説2:教示情報の違いにより、ダムに対する主観的理解度に差が生じる

仮説8:緊急放流に関する情報は住民やダム管理者と比較し、メディアを通してもたらされている割合が高い

仮説10:ダムに対するイメージが良い住民ほど、避難意向が高い

仮説検証

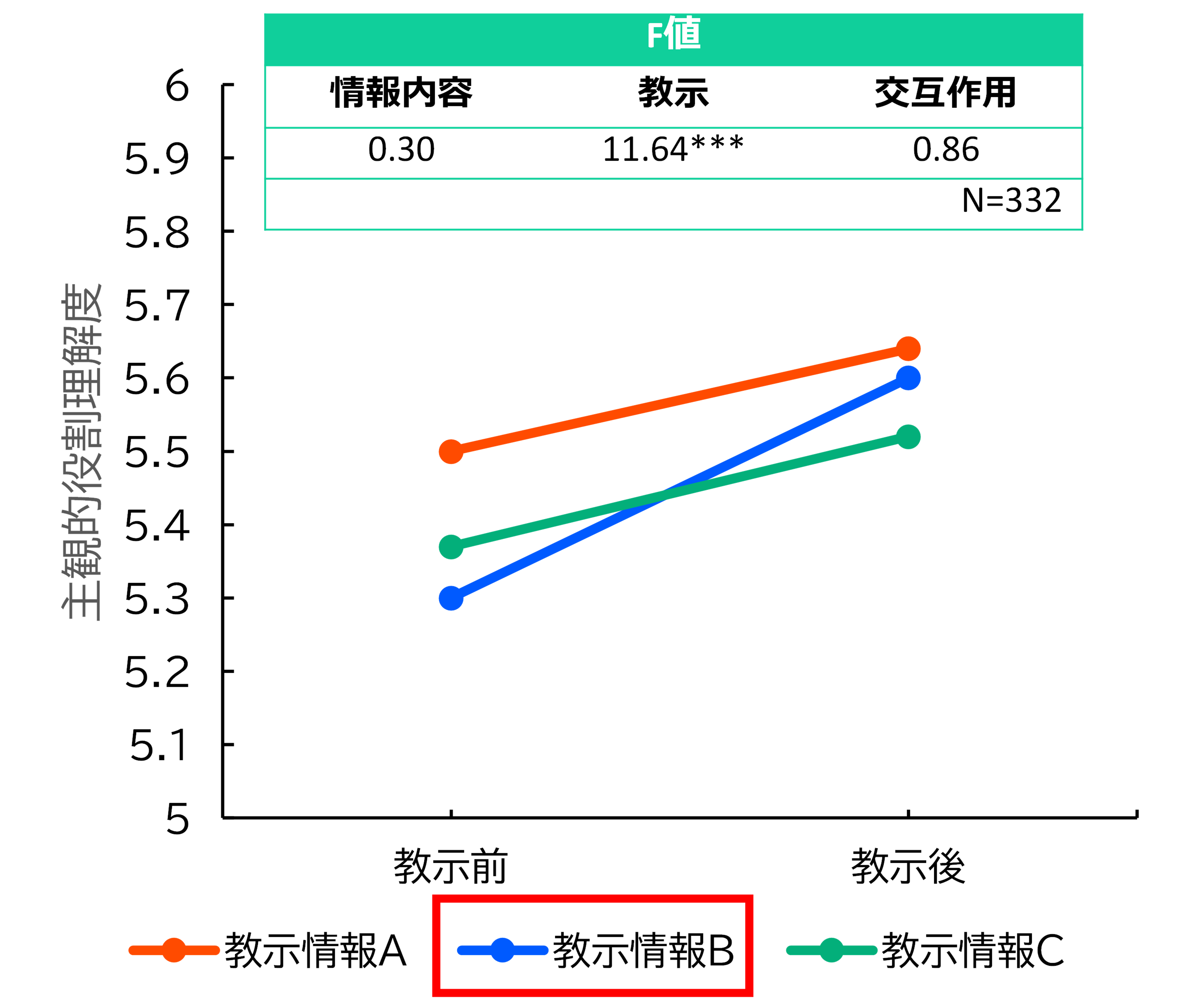

教示情報と主観的理解度(仮説1,2)

- 二元配置分散分析を実施➡教示情報Bで有意に主観的役割理解度が向上(図12)

- 被害の可能性を知らなかった住民が新たな知識を獲得したことが要因か

緊急放流による被害の可能性を説明➡ダムに対する主観的役割理解度が向上

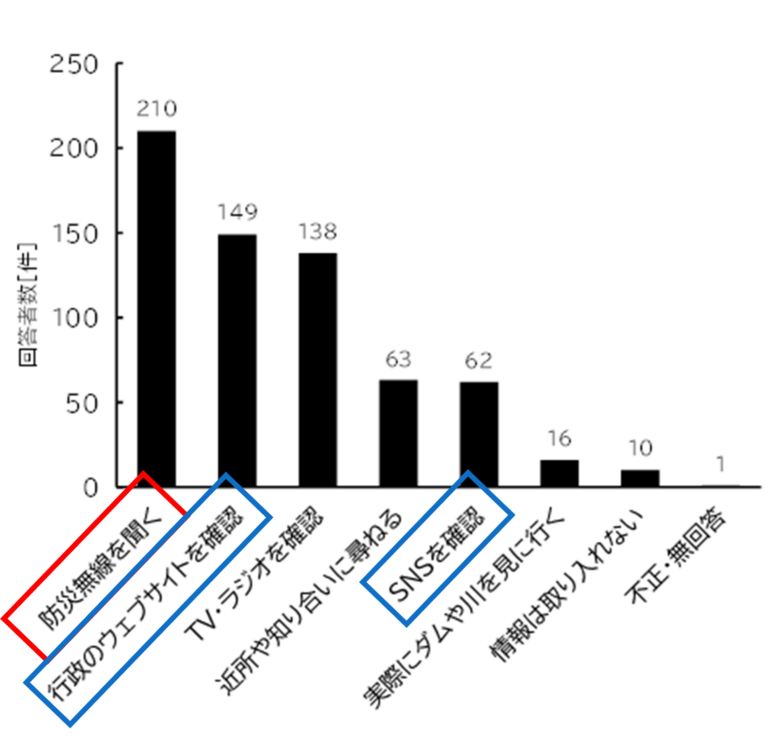

情報入手方法(仮説8)

- 防災無線を頼りにしている人が多い(図13)

- シニア世代が回答者に多いが、3人に1人はWEBを利用している(図13)

➡メディアだけでなく行政からの情報も情報源として活用されている

緊急放流の情報伝達は防災無線の活用が望ましく、複数の媒体(特にWEB)で発信することも肝要

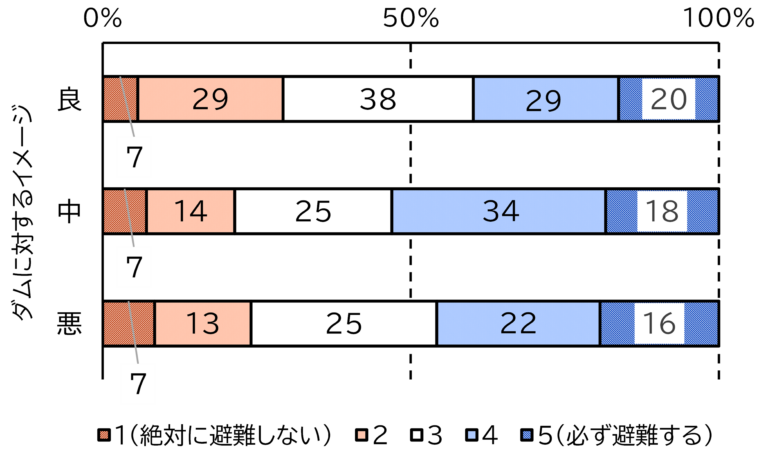

ダムのイメージと避難意向(仮説10)

- カイ2乗検定の結果,有意な差は見られなかった

- グラフから,ダムに対するイメージ良群が最も避難意向が低い傾向にあるように見受けられた

ダムのイメージを良くすることが信頼感を高め、災害時の適切な避難判断に差し支える可能性を示唆

検証結果

- (今回の結果では)教示情報Bが最も効果が高いといえる

- 教示情報A,Cはダムのイメージを改善

➡避難意向を下げる可能性に注意 - 教示情報別の結果に差が出た

➡広報内容の違いが避難意向に変化をもたらす可能性を示唆 - ダムの主観的理解度は教示情報と避難意向との関係に有用といえる

まとめ

提言

以上を踏まえて、提言を3点述べる。

緊急放流の被害の可能性を説明すべき

- 現状の広報には被害の可能性に言及したものが少ない

- 治水対策が不十分との批判を恐れてはいけない

- 緊急放流時に下流域で被害は起こらないと考えている人が一定数存在

- 被害への言及で、ダムへの過信をもたらすことなく避難意向を高めることが可能

災害発生まで伝えられない情報があることを周知すべき

- 住民にとって放流に関する情報は、避難を判断する上で重要

- 「災害が発生するまでわからないこと」の存在や、「災害が発生したら情報をすぐに知らせること」を周知すべき

ダムのイメージを良くすることに囚われるべきではない

- ダムに対するイメージが良い人ほど避難意向が下がる

- ダム依存ひいては避難の遅れに繋がる可能性がある

総括

- 本研究では、全国で頻発する豪雨に対して実施されるダムの緊急放流について、広報効果を把握するための調査を実施した

- ダム関係者へのヒアリング調査では、広報は飽きられやすいことやダムの存在の当たり前化といった現状を把握した

- 住民へのアンケート調査では、3種類の異なる教示情報を盛り込んだ調査票を作成し,下流域で被害は発生しないという誤った認識を持っている人が一定数いることや、ダムに対する主観的役割理解の向上が避難意向に寄与することなどを把握した

- ダム管理者にはイメージの改善に囚われることなく、被害の発生可能性を含めた住民への正確な情報提供が求められる

編集後記

多くの方の協力あってこそ得られた成果

今回の成果は、関係機関の担当者の方・下久保ダム下流域住民の皆様のご協力なしでは得ることのできないものでした。この場をお借りして、改めて感謝申し上げます。ありがとうございました。

また、指導教員の先生方や研究室の先輩後輩の皆さんにも、研究に関するアドバイスや調査の際のお手伝いなどでお力添えをいただきました。私個人の力量では成し得なかったことが沢山あります。本当にお世話になりました。

手と足で稼いだアンケート調査

アンケート調査では、印刷会社の手配から原稿の作成・配布に至るまでの一連の作業を自らの手で行いました。配布は6日間かけて実施し、うち4日間は現地から車で1時間の距離にあるインターネットカフェで寝泊まりをするなど、大変な作業でした。そんな時私はいつも、中学時代の恩師に教わった次の格言を思い浮かべ、その精神を大切にしていました。

為せば成る為さねば成らぬ何事も成らぬは人の為さぬなりけり

これは、江戸時代の大名である上杉鷹山が詠んだ歌で、「どんなことも、やってみないことには成果を出せない」という意味が込められています。今回の調査でも、自らの手足を使いできることを「為す」ことで、一定の成果を「成す」ことが出来たと考えています。これまでの人生でもこの精神を大切にしてきました。今後もこの言葉を胸に留め、日々精進しようと思います。

現状を見つめなおすことの重要性

今回の研究で一番感じたことは、現状に妥協しないことの大切さです。研究の初期段階では、現在行われている広報施策の改善点など何もないのではないかと考えることもありました。しかし、調査を進めるにつれて、今の状態が必ずしも完璧ではないことに気づくことができました。

常に現状を顧みて、さらに良くするためにはどうするべきか考え続けることが、どのようなことにおいても次の一歩を踏み出すための重要な視点であると感じました。

レファレンス

- 豪雨の緊急放流 住民憤り:朝日新聞 夕刊 9頁 大阪本社 2018年7月30日

- ダムの洪水調節に関する検討とりまとめ(参考資料):国土交通省https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/damchousetsu_kentoukai/pdf/03sankousiryou.pdf最終閲覧:2023年6月7日

- 片田 敏孝,及川 康:ダムの洪水調節機能に対する住民の理解特性に関する研究土木学会論文集D 2010年66巻 1号 pp.78-88

- 丹路 遥斗,梅本 通孝:超過洪水に関するダム管理者の認識と下流域住民への情報提示上の課題の把握 地域安全学会論文集 2022 年 41 巻 p. 131-141

- 重ねるハザードマップ :国土交通省 https://disaportal.gsi.go.jp/maps/

最終閲覧:2023年12月5日 - 梅本 通孝,糸井川 栄一,熊谷 良雄,岡崎 健二:住宅耐震化に対する居住者の実施意図に関する研究-静岡市・千葉市・水戸市の一般市民を対象として-日本建築学会計画系論文集 2009年74 巻 645 号 p. 2451-2458

- 藤本 宣,谷口 綾子,谷口 守,藤井 聡:モビリティ・マネジメントにおける動機付け効果の計測に関する研究 土木学会論文集D3(土木計画学) 2016 年 72 巻 5 号 p. I_1321-I_1330

- 計画規模を超える洪水への対応:相模川水系広域ダム管理事務所 国土交通省関東地方整備局 https://www.ktr.mlit.go.jp/sagami/sagami00010.html 最終閲覧:2023 年9 月19 日

- 川の防災情報:国土交通省 https://www.river.go.jp/index 最終閲覧:2023年12月15日

この記事は、以下の論文を要約したものです。

丹路 遥斗(2024):平常時住民意識を踏まえたダムの緊急放流に関する広報内容の検討 2023年度筑波大学大学院博士課程理工情報生命学術院システム情報工学研究群修士論文