概要

背景と課題

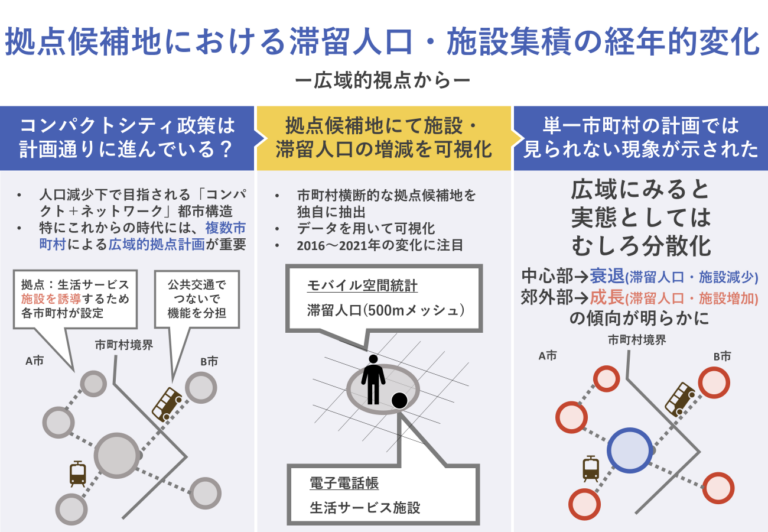

- 人口が減っていく問題に対処するために、「コンパクト+ネットワーク」という考え方で都市を作り変えようという計画が、日本全国での長期的な目標として立てられている.

- この計画の一環として、人々が集まって交流できるように、都市の機能(例えば、お店やオフィスなど)を一か所にまとめた「拠点」という場所を作る取り組みが進められている.

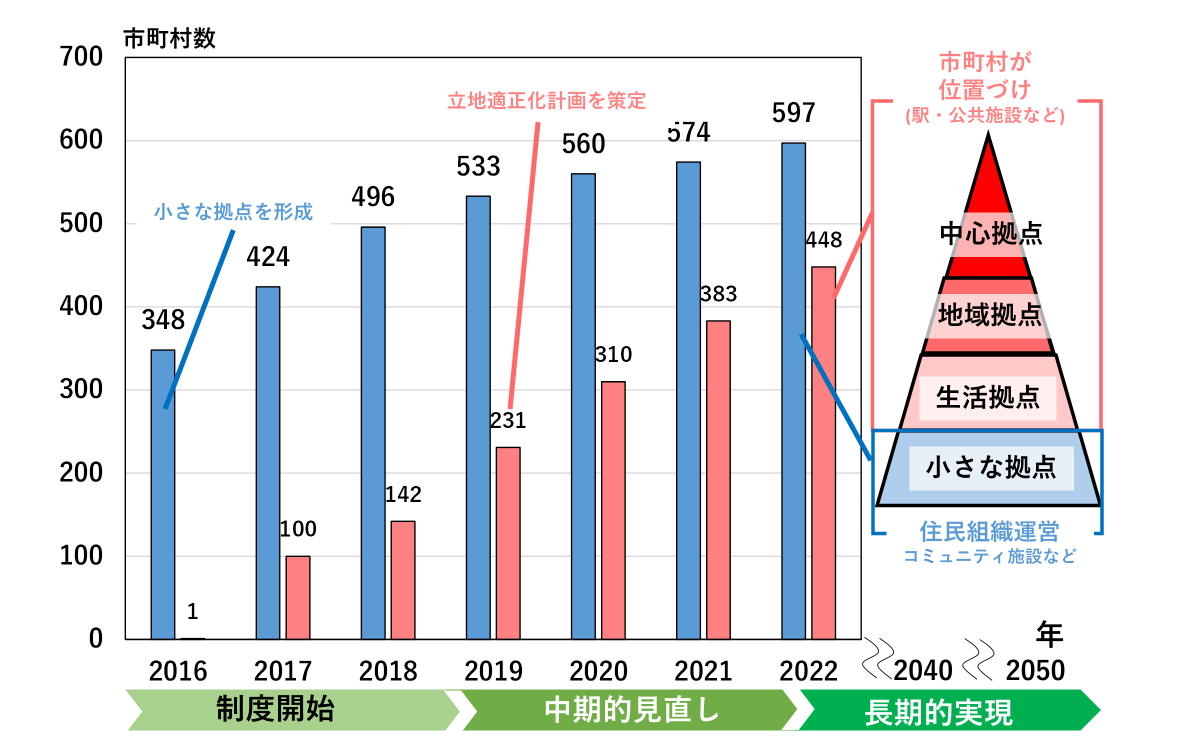

- そして、このような拠点を持つ市町村の数が増えていることが、この「コンパクト+ネットワーク」を実現するのに役立っているように見える.今後さらに人口が減っていく中で、市や町を越えて、これらの都市機能を補い合うことが重要になる.

- ただ、都市の機能や人々の行動は常に変わっていくものなので、ただ単に拠点を作るだけでなく、約5年ごとにどう変わっているかをチェックし、計画を見直すことが必要である.

- しかしながら、この見直し作業がどのように行われているのかは、まだ十分には明らかになっていない.

- そこで本研究では,人々の活動 の場となる拠点候補地の横断的な抽出方法を提案し,その変化を明らかすることで,広域的拠点計画の実践に 向けた示唆を得ることを目的とする.

データ分析

拠点候補地の抽出

- 計画策定時には、交通が便利かどうかや、その土地がどのように使われているかなど、さまざまな点が加味されている

- しかし、この決定は町や市によって異なる.

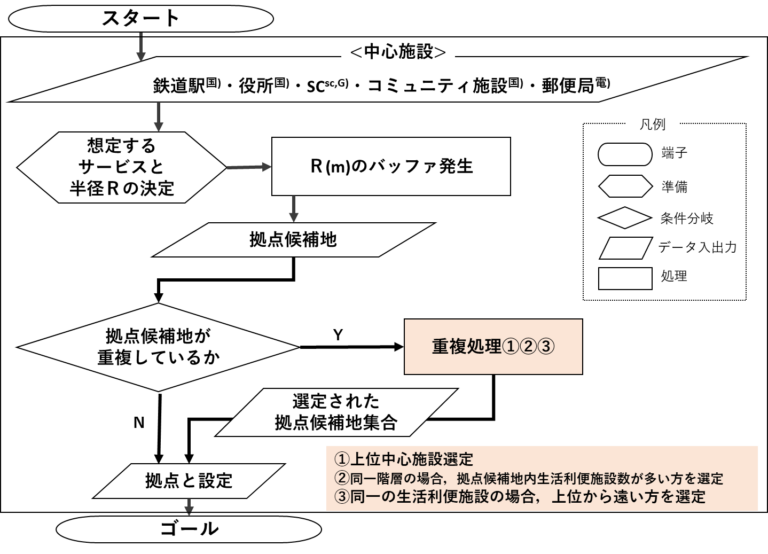

- そこで,特定市町村に偏らずに全体的な傾向から各中心施設の階層を判断するために,下図のフローで拠点候補地を市町村横断的に抽出する手法を提案した.

滞留人口と施設集積の算出

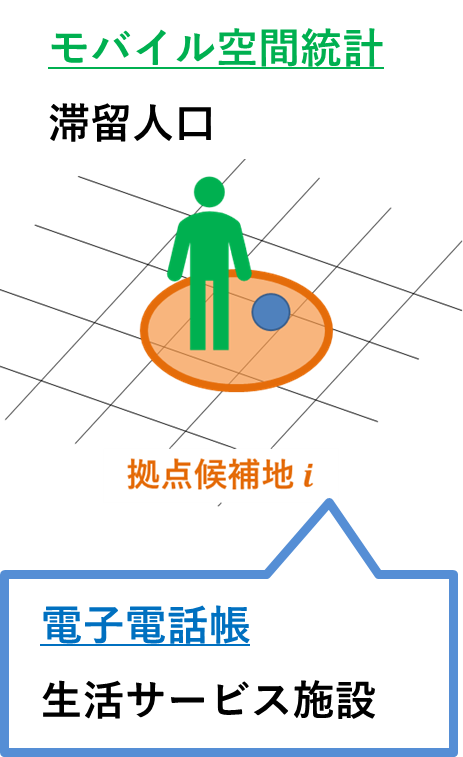

- 2.1で抽出した拠点候補地において,下図のように滞留人口と施設集積を計算した.

- 都市計画運用指針において立適の拠点計画では中期的見直しとして5年ごとの改訂が望まれていることを踏まえ,2016年から2021年までの5年間の変化を観察した.

- それぞれのデータの詳細を下記に示す

滞留人口の算出に用いたデータ:モバイル空間統計(NTT docomo)

| 空間解像度 | 500mメッシュ |

| 対象期間 | 2016年,2021年4月第2週(平日) |

| 対象時間 | 9時~18時 |

施設集積の算出に用いたデータ:電子電話帳の概要

| 大分類 | 小分類 |

| 商業 | スーパー、食料品店、 コンビニエンスストア |

| 飲食 | レストラン、喫茶店、 スナック |

| 行政 | 行政機関、公民館、 郵便局 |

| 教育 | 幼稚園、小学校、中学校 |

| 医療 | 病院、薬局 |

結果と考察

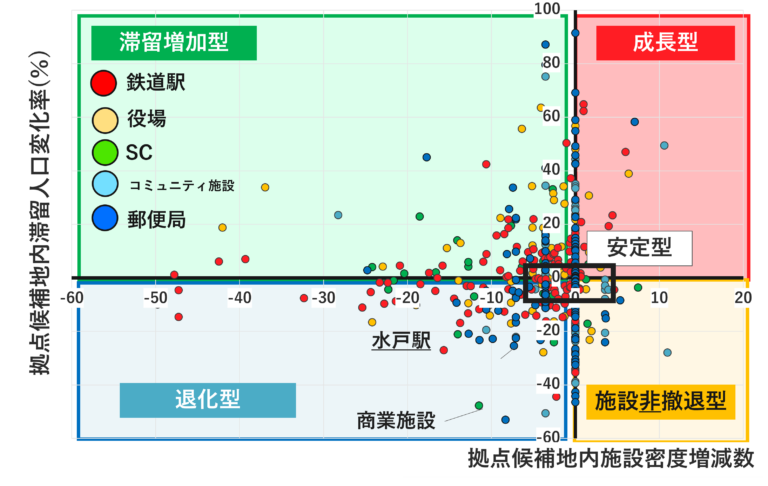

変化パターンの分類方法

施設の増加と滞留人口の増減組み合わせをパターン 化

- 安定型:どちらも変化が少ない

- 滞留人口増加型:滞留人口のみ増加

- 施設非撤退型:施設集積のみ増加または変化なし

- 退化型:どちらも減少

- 成長型:どちらも増加

変化パターンの可視化

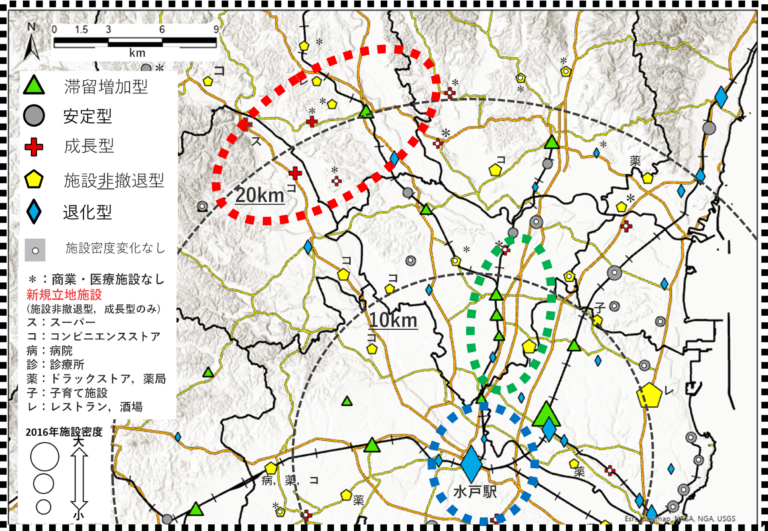

- 水戸駅は2016年時点の施設集積が大きく,実態としての集積性が高いにもかかわらず滞留人口・施設集積どちらも減少している退化型である

- 水戸駅から10km離れたエリアでは,「施設非撤退型」が多く,こうした拠点候補地ではコンビニが新規立地した傾向が見られる.

- 20km離れたエリアでは滞留人口も増加している「成長型」が分布している傾向がある.

- すなわち,広域的にみると水戸駅周辺は生活サービスが分散化しており,さらに郊外では滞留人口も増加したことが明らかになった.

成果と提言

- 経年的変化の実態把握により,人々が少なくなっている場所や新しく都市の機能が増えた場所がどんな特徴を持っているかがが明らかになった.

- 市町村独自の局所的な計画では見られない,広域的に分散化している現象が初めて示された.

- 以上より,長期ビジョンを達成するための具体的方向性として,広域的に体系化されたルールに基づいて拠点候補地を再評価することが重要である.

- こうした横串比較により,拠点内の生活サービス機能の欠如や,逆に同一機能の過剰立地のような無秩序な都市構造を防止する広域的な都市機能の機能再編に向けた施策に応用できると考えられる.

引用文献

室岡 太一・松場 拓海・川合 春平・谷口 守(2024) 拠点候補地の経年的変化実態 ―広域的な機能補完に向けて―、土木学会論文集、Vol.80、No.1.pp.23-00096

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jscejj/80/1/80_23-00096/_article/-char/ja/

編集後記

工夫点・大変だったこと

最も工夫したことは,市町村が指定していない拠点候補地の抽出手法です.従来の研究では,各市町村が指定した拠点に対する評価が一般的でした.ここで,そもそも「人が集まる場とはどのような場所であるべきだろうか」という点に立ち返り,「拠点とすべき場所」を網羅的に評価できるよう,鉄道駅から郵便局レベルまでピックアップすることにしました.次に立ちはだかったのは,こうした定義上の難しさだけでなく,重複する地点をどのように評価するか,といった観点でした.手作業で行うと膨大な時間がかかるため,R言語を用いながら重複する拠点候補地の削除を行い,プログラミングを用いることで研究を遂行することができました

これから研究をはじめるみなさんへ

本研究は,第67回土木計画学研究発表会にて優秀ポスター賞をいただきました.

この受賞は私だけのものではなく、指導教員の谷口守先生や事務の職員さまをはじめ、支えてくださったすべての方々に帰属します.この場を借りて改めて感謝申し上げます.この研究はもともと,まちを歩いているときの小さな発見と、データをハンドリングすることへの挑戦と失敗から学ぶ勇気から始まりました.研究とは,未知の世界への探求であり、時には難しい課題に直面することもありますが,そのすべてが私たちを成長させてくれます.

特に高校生の皆さんに伝えたいのは,研究は特別な才能がないとできないというものではなく,好奇心と情熱を持って取り組めば、誰にでもチャレンジできることです。この成果も、小さな好奇心から始まりました.疑問を持つこと,そしてその疑問に答えが社会の役に立つこと,それが研究の第一歩だと思います.

今回の受賞を励みに、博士課程に進学後も私は研究活動を続けていきます.そして,このケースバンクが、未来の科学者たち、特に学生の皆さんが研究に挑戦するきっかけになれば幸いです.ぜひ,つくばの社工でデータを使って都市問題を解決する楽しさに触れてみてください!