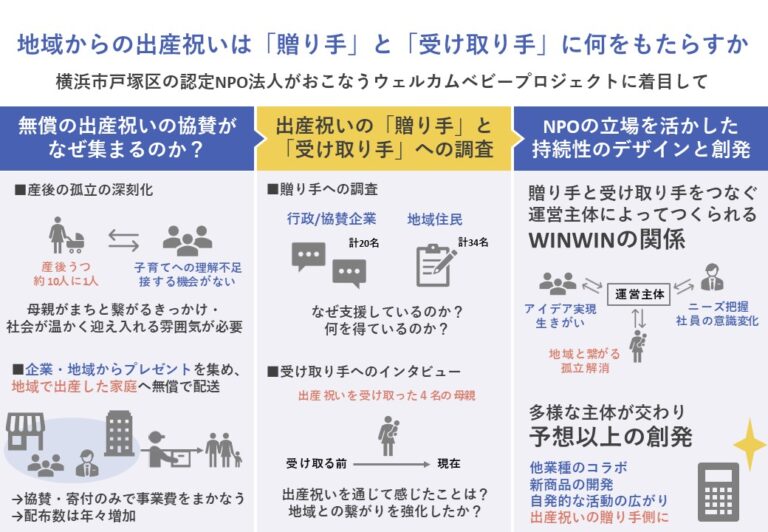

研究の概要

背景と課題

- 少子化が進行する中、産後の約10人に1人が産後鬱といわれるなど、産後の孤立が深刻化

- 赤ちゃんを抱え、物理的にも精神的にも遠くへ出かけられない時期

- 周囲のサポートが必要であるのに、赤ちゃんが泣きだすと冷たい視線が浴びせられるといった子育て当事者層と非当事者層との軋轢が存在

- 子育て家庭の外出の機会は減少し、子育て非当事者層が子育てを理解する機会はさらに減少

→負の循環ができている

この負の循環を断ち切るため、産後の母親を地域へつなげ、子育てを温かく迎え入れる雰囲気をつくることが重要

そこで本研究では、

「まち全体で赤ちゃんをお祝いし、子育てを応援できる文化をつくること」を目標に地域内で出産した家庭に出産祝いを届け、地域で双方向のつながりを形成している「ウェルカムベビープロジェクト」に着目。

協賛が欠かせないにも関わらず、この取り組みが拡大を続けている理由を明らかにするために、

- 関係主体がプロジェクトを通して何を享受しているのかを把握する

- 運営側によりこの仕組みがどのように構築されているのかを明らかにする

これにより子育て中の母親に支援を届けて地域につなげつつ、地域で子育てを応援する取り組みの構築手法を検討する。

対象事例

横浜市戸塚区について

対象事例がおこなわれている横浜市戸塚区の概要と子育ての現状について示す。

- 人口約28万人[1]

- 結婚や出産を機に転入する子育て世代が増加している

- 都心へ通勤する人が多い

- 産後に子育てへの不安を感じる母親の割合が高い[2]

- 地縁がない、身近に頼れる人がいない

認定NPO法人こまちぷらすについて

ウェルカムベビープロジェクトの運営主体であるこまちぷらすは、「子育てをまちでプラスに」を合言葉に子育てが「まちの力」で豊かになる社会を目指して戸塚区を拠点に活動している認定NPO法人である。

- 2012年設立

- 代表:森祐美子氏

- スタッフ数:43名 / 登録ボランティア:317名 (2024年5月31日現在)[3]

主な事業

- 居場所事業

- 「こまちカフェ」「こよりどうカフェ」という子育て中の方が行きやすいカフェを運営

- 情報事業

- 区役所内の子育て支援拠点で情報コーナーの運営を受託

- 地元商店会の事務局

- 2016年から「戸塚宿ほのぼの商和会」の事務局を務め、地元とのつながりを深める

- ウェルカムベビープロジェクト

どちらも戸塚駅からアクセスしやすく、子育て中の方がゆっくりあたたかいご飯を食べられる

ウェルカムベビープロジェクトについて

事業概要

2014年にこまちぷらすをはじめ市内の子育て支援団体がとった1562件のアンケートにて、子育て当事者が最も必要と考えているのは「子育てに対する社会のあたたかいまなざし」だった。

横浜市の「ヨコハマ市民まち普請事業」による「企業マッチング」でヤマト運輸神奈川主管支店と出会ったこまちぷらすは、この問題意識を共有し、ウェルカムベビープロジェクトの構想を開始。

- 2016年にこまちぷらすとヤマト運輸神奈川主管支店が共同で事業開始

- 協賛・寄付のみで事業費をまかなう(後援:横浜市こども青少年局)

- 企業や地域の方からプレゼントを集める

- 区内で申し込みのあった、出産家庭の約半分に配布(2023年度実績:840人/年間出生数約1900人)

- 他の運営主体により他地域にも展開(横浜市鶴見区、茅ヶ崎市、松戸市)

出産祝いが届く流れ

- 子育て支援拠点や産院等に設置されたウェルカムベビープロジェクトのチラシを見た方が申し込み

- 準備の過程では企業や地域住民が関わる

- 出産祝いはヤマト運輸によって配送される

- 受け取り手が受け取ることでまちへつながる仕組み

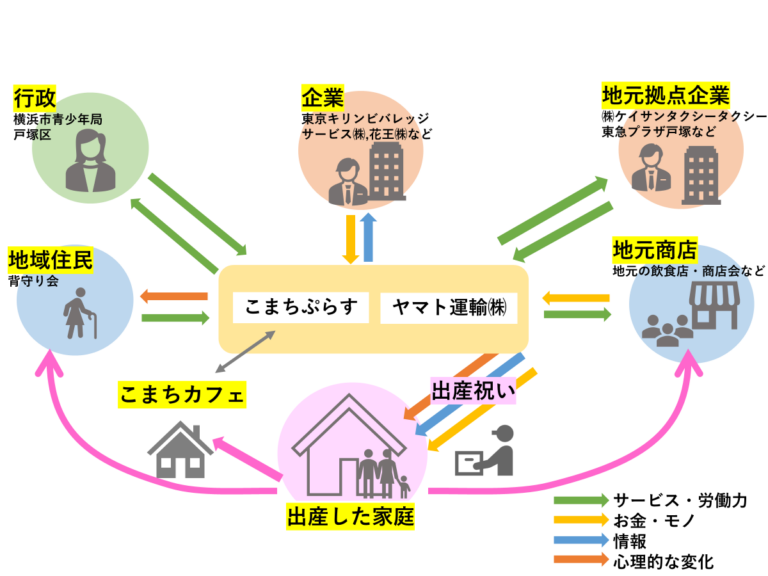

関係主体の整理

行政による後援や、母子手帳交付窓口へのチラシ配架のほか、プレゼントを提供する企業や地元の商店会、地域住民などが関わっている。

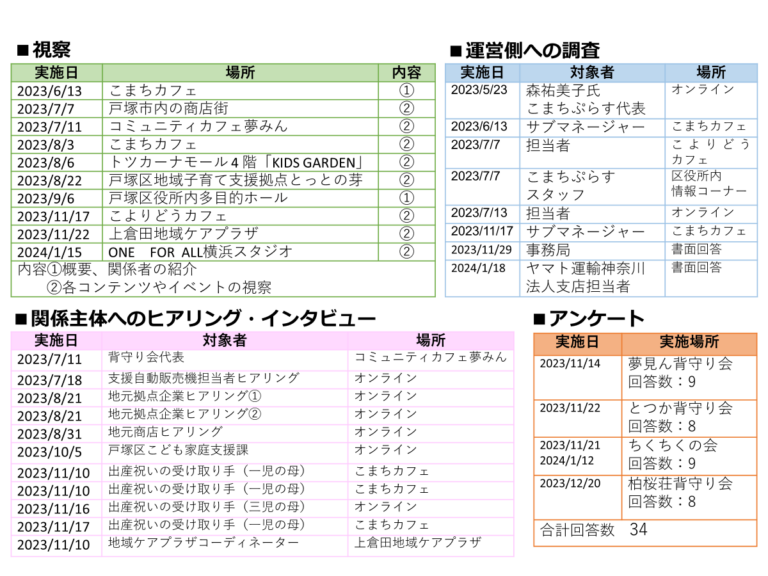

調査方法

資料調査、運営主体へのヒアリング調査のほか、現地視察、関係主体へのヒアリング、アンケートにより調査を進めた。

各主体が享受していたもの

受け取り手

出産祝いを受け取った4名の方にインタビューを実施。

【インタビュー結果】

- 出産祝いを受け取る前は、地縁もなく、不安を感じていた

- 出産祝いのチラシを見つけ、「もらえるものはもらっとけ」と軽い気持ちで出産祝いを受け取った

- 地元企業の品や応援のメッセージが入っていることから、「安心して外へ出かけてみよう」と思えた

- 地域の知らなかった場所を知り、訪問のきっかけに

- 出産祝いの中に入っているミルクなどの券の引換で初めて「こまちカフェ」を訪れた

- その後、こまちカフェで開催されるイベントや、出産祝いづくりに参加

→地域からの安心感を得て、愛着が向上

→新たな場所を発見し、訪問のきっかけを得ている

→こまちカフェとつながることで、子育てへの不安を軽減し、地域へ出かける契機に

行政

- ウェルカムベビープロジェクトは、施設利用のインセンティブとして出産祝いを渡すフィンランドの取り組みを参考に構想された

- 日本の自治体でも類似の事例があるが、公平性が求められることから、企業との連携は難しい現状

- ウェルカムベビープロジェクトは構想当初から行政との関わり

- 2017年から横浜市こども青少年局からの後援

- こまちぷらすとしては2014年より戸塚区役所内の子育て支援拠点「とつか子育て応援ルームとことこ」の情報コーナーの運営を担当し、地域の子育て支援情報を提供

- 出産祝いを受け取ることで、多くの母親がこまちぷらすが運営する「居場所」につながる

- 誰かに話を聞いてもらえることで悩みが解決

- 誰かに異変に気付いてもらえたりする場

- プロジェクトと行政との連携関係の実態を把握するため、戸塚区こども家庭支援課へのヒアリングを実施

- 行政は深刻な問題を抱える家庭や児童虐待などの対応が不可欠

- 行政とつながらず、支援が必要な人もいる現状

- 柔軟な対応ができるNPOと役割を分担することでセーフティーネットの網の目を細かく

→行政から零れ落ちる部分をこまちぷらすの活動で救い上げる

→包括的な支援が可能に

地元拠点企業

戸塚区周辺を拠点とする企業が享受したものを把握するため、2社へのヒアリング調査と資料調査を実施。

- タクシー会社は出産祝いとしてタクシーのお迎えチケット無料券を提供し、自社の事業としては子育て中の方や妊娠中の方が利用しやすい「子育てタクシー」を運行

- 商業施設はプロジェクトに参加するほか、子育て世代向けのイベント開催をこまちぷらすに委託

(筆者撮影)

→両社とも事務局との打ち合わせや連携活動を通じて、地域の声やニーズを収集

→社内で子育てへの理解が広がる

→プロジェクトに関わる他業種の企業からの刺激・コラボの実現

大企業

プレゼント選考会(運営主体が主催し、企業や受け取り手が参加)

- 子育て世代を応援したいという強い想いを持つ企業の担当者が出産祝いの内容をプレゼン

- 各企業が子育て中の方に何が必要かを吟味し、様々な提案が集まる

- 出産祝いの受け取り手である子育て中の方も参加

- 提案を実現させるために担当者が社内を説得する過程で、想いがさらに社内で広がる

- 参加していた企業のコラボも生まれる場

支援自動販売機・おむつ自動販売機

- 支援自動販売機

- 東京キリンビバレッジサービス株式会社との協力

- 購入すると売り上げの一部がウェルカムベビープロジェクトに寄付される

- プロジェクトのオリジナルラッピングの自動販売機も

- おむつ自動販売機

- 2016年1月におこなわれた次年度プレゼント選考発表会

- 「出かけ先でおむつをきらしてしまったときのために、自動販売機でおむつが買えたら」

- →その時参加していた東京キリンビバレッジサービス株式会社と花王株式会社の協働により、おむつ自動販売機が開発

- 全国約100か所に設置(2023年12月時点)

- 現在では他企業によるおむつ自動販売機も実装されている

- 東京キリンビバレッジサービス株式会社の担当者の方にヒアリングを実施

- プロジェクトをきっかけに自身も子育てへの意識転換に

- 単なる地域貢献活動ではなくCSVの手段であるため、持続的に地域貢献ができる

→企業が自身のサービスを子育て世代向けにどう活かせるかを考えるきっかけ(社員教育の機会)

→エンドユーザーである子育て層のニーズを明確に把握

→新商品の開発など、単なる地域貢献活動ではないCSV(共有価値の創造)の手段

→多様な立場の主体が相互に影響を与える中で、創発が起きていることがわかった

地元商店

- 「戸塚宿ほのぼ商店会」(地元商店会)有志からの出産祝い

- 毎年、子育て家庭向けに選ばれた絵本を提供

- 商店の方からの手書きのメッセージ

- プレゼントや協賛金を負担できない地元商店でも、手軽に子育て世代を応援できる方法

- タウンサポーター(WBポスターの掲示と募金箱の設置)

- 支援自動販売機(売り上げの一部がWBへ寄付)の設置

- プロジェクトをきっかけに開発されたおむつ自動販売機を設置している方へのヒアリングを実施

- おむつ自動販売機設置の際に東京キリンビバレッジサービス株式会社と出会う

- 前々から設置を試みていた、コミュニティ冷蔵庫が実現

- コミュニティ冷蔵庫;余った食品を誰もが自由に出し入れできる、公共の冷蔵庫

→市民参加のプラットフォーム

→地元でなにかやりたいという問題意識を持つ人へのアイデア実現の支援

地域住民

出産祝いには地域住民によって作られた「背守り」が入れられている。

- 出産祝いの受け取り手が地元の人たちからの応援を感じられるよう、プロジェクト開始当初から事務局が企画

- 背守りは日本に昔からある風習で、魔除けのため赤ちゃんの服に縫い付ける刺繍のようなもの

- 区内の地域包括支援センターや子育て支援拠点で毎月「背守り会」が開催

- 背守り会の主催は事務局だけでなく、地元のNPOや福祉施設などにも広がる

- 手縫いの背守りと、手書きのメッセージが添えられている

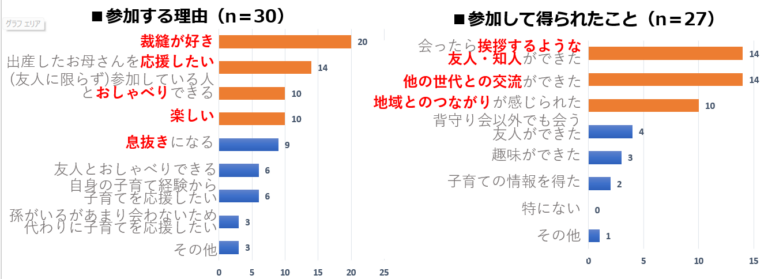

背守り作りに携わる方が享受しているものを把握するため、アンケートを実施。

背守り会参加者へのアンケート結果

→趣味として楽しむ

→出産したお母さんを応援しているという生きがい

→交流の機会、地域とのつながり

運営側による工夫

こまちぷらすの事業構造の工夫

「居場所事業」と「情報事業」の組み合わせ

子育て期の母親の孤立解消の循環を創り出している。

- 区役所内の子育て支援拠点で情報コーナーを運営

- どこへ行けばよいのかさえ分からない人々にとって、最初に訪れる場所

- ウェルカムベビープロジェクトの認知度向上も図れる

- 情報コーナーやウェルカムベビープロジェクトによって自身が運営する居場所へつなげることで、地域活動への参加を後押し

行政や地元の主体との協力体制の構築

地域からの応援を感じられる土台を構築している。

- 行政

- 横浜市こども青少年局からの後援

- 母子手帳交付窓口へのチラシ配架

- 戸塚区役所庁舎にはおむつ自動販売機が設置

- 地元の主体

- 「戸塚宿ほのぼの商和会」の事務局を担う

- タウンサポーターも加盟店が多い

- 出産祝いには商店会有志からのプレゼント

企業視点と組織力

企業側の視点を理解し、単なるCSRや賛助依頼ではない、WINWINの仕組みを構築している。

- こまちぷらす代表の森氏

- こまちぷらす設立前、トヨタ自動車株式会社にて海外営業および海外調査に従事

- 企業にとって価値のある関わりが何かを探求

- プロジェクトの構想はヤマト運輸株式会社と共同で検討

- 企業にとって利益のある関係性を築くことを前提

- 企業が継続的に支援できる仕組み

ウェルカムベビープロジェクトの仕組みの工夫

ヤマト運輸株式会社との協働

NPOとして単独ではできない広範で継続的なサポートを提供する手段を確立している。

- 在庫保管と配送をヤマト運輸株式会社が担当

- 人海戦術ではない、配布数の増加に対応できる仕組み

WINWINの関係を構築

各主体がボランタリーに参加するのではなく、多様な関わり方を提供し、WINWINの関係性を築いている。

- 企業→質の高いフィードバック、地域と繋がる入り口などの付加価値を提供

- 地元商店→子育て支援に関わりたいが、手段がないと感じている人たちが行動をするきっかけ

- 地域住民→子育て支援に関わるきっかけでありながら、交流や趣味を楽しみ、地域とのつながりを得らえる場

関係主体による自発的な活動を誘導

ウェルカムベビープロジェクトへの参加を通して、子育てに対する理解を深め、子育てがジブンゴトに。

関係主体による自発的な活動や、関係主体同士による予想以上の創発が生まれている。

- 出産祝い選考会や事務局との話し合い

- 子育て中の方とリアルに接し、自分には何ができるか考える

- 子育ての問題を自分事として感じ、主体的に

- プロジェクトに関わる各主体同士をつなげる

- 「子育て中の方を応援したい」「より社会をよくしたい」という目標を同じくした人たちが一同に会する

- それぞれの熱意や、出産祝いを受け取った方の声など、感動の場を共有

- 情報交換がおこなわれたり、問題意識を共有して意気投合し、別の事業に発展

結論

本研究では、地域で子育てを応援できる社会を目指す取り組みの構築手法を検討するため、ウェルカムベビープロジェクトに着目し、「贈り手」と「受け取り手」にもたらされているもの、そしてこの仕組みがどのように作られているのかを調査した。

「贈り手」と「受け取り手」にもたられたもの

- 出産祝いを受け取った母親(「=受け取り手」)は、地域の情報を得たり、新たな場所を訪れるきっかけを得て、地域へつながっていく

- 出産祝いの贈り手は、行政はセーフティーネットの補完、企業は他業種との協働やニーズ把握、地域と関わる入り口を得ていた。地元商店はアイデア実現の支援、市民は趣味や地域とのつながりを得ていた

→多様な主体が参画できるこの取り組みは、それぞれがWINWINの関係でつながり、各主体に変化がもたらされていた

運営側の取り組み

- 構想当初から関係主体とのWINWINの関係を築き、感動の場を共有できる場をセッティングすることによって、各主体が繋がっている

- 多様な主体が交わることで、創発が起きている

- 他地域展開の際には、NPOの柔軟性や地域との深い関係が重要と考えられる

後記

卒業研究の1年間という期間では足りないと感じるほど、素敵なテーマに出会えました。

現地見学やヒアリング、調査の分析は本当に楽しく、プロジェクトに関わる人たちのあたたかさ、プロジェクトによって生まれるあたたかなつながりに感動し、それが研究の大きな活力でした。

また、この研究を都市計画で行う意義についても考え続けました。

「誰もが孤立しうる。まちが、制度と制度のはざまから落ちていく人を救える仕組みが必要だ」

これが私の研究を都市計画で行う意義だと信じ、頭と手と足を動かし続けた1年でした。

こまちぷらすをはじめ、調査にご協力いただいた皆さま、そしていつでも丁寧に指導してくださった藤井先生、毎週のゼミで助言や励ましの言葉をくださった研究室の皆さま、本当にありがとうございました!

参考文献

- 横浜市戸塚区, 2024年, データで見る戸塚区~区政統計要覧2024~ https://www.city.yokohama.lg.jp/totsuka/kusei/tokei/tokeijoho/toukei.files/0051_20240402.pdf

- 横浜市戸塚区,2020年, 第4期戸塚区地域福祉保健計画(とつかハートプラン) https://www.city.yokohama.lg.jp/totsuka/kenko-iryo-fukushi/fukushi_kaigo/chiikifukushi/fukushi-plan/cocoron4.html

- こまちぷらす, 団体概要, https://comachiplus.org/outline/

- こまちカフェ https://comachicafe.com/about/

- こよりどうカフェ https://coyoridocafe.com/about/

- ウェルカムベビープロジェクト. 出産祝いを申し込む. https://welcomebabyjapan.jp/apply/

- ウェルカムベビープロジェクト. 背守り. https://welcomebabyjapan.jp/event/semamori/