概要

背景と目的

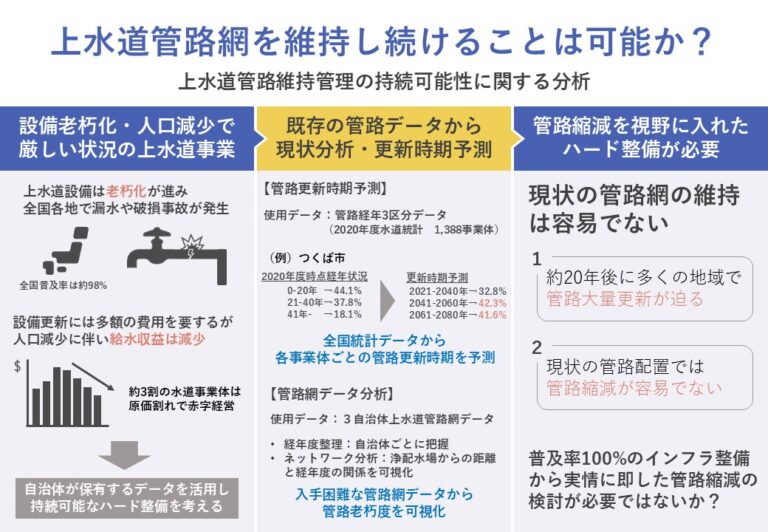

我々の生活と直結する水道管路、設備の老朽化が全国各地で問題となっている1。

しかし、水道インフラは地下に埋設され目に見えないものであり、道路や橋梁などと比較して市民の危機感は薄い。現時点でも、国が定めた管路法定耐用年数40年も厳格に守られておらず、今後膨大な更新費や維持管理費が見込まれており2、水道事業の運営はさらに厳しさを増す3。

さらに、人口減少4、節水家電の普及等により、使用水量が減少傾向にあること5で、運営事業体の給水収益は減少している。

したがって、多くの水道事業体は設備の維持管理に要する費用は増える一方で、給水収益は減少するという厳しい状況にある。

そこで本研究では、

将来の水道事業の持続可能性を念頭に、全国の上水道事業体データを用い単純なモデルを通して上水道管路の更新時期を数値化し、具体の管路網老朽度データから管路縮減の可能性を吟味する

ことを目的とする。

研究内容

上水道事業に関するデータを用いて、以下2つの分析を行った。

- 全国1,388事業体 管路更新時期予測

- 3自治体 管路網データ分析

使用データ

- 2020年度水道統計 管路経年3区分データ

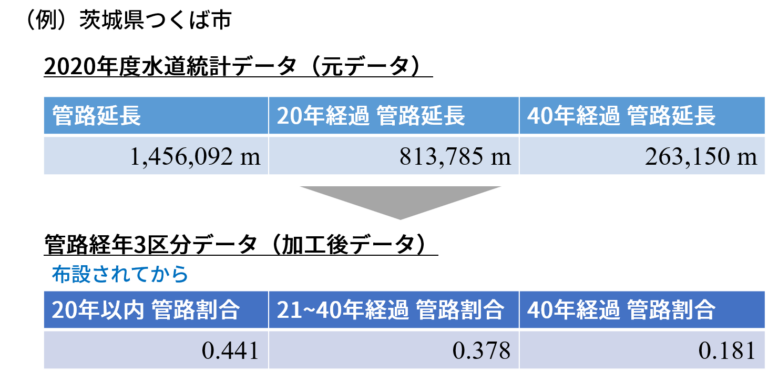

全国の上水道事業/水道用水供給事業計1,388事業体について、事業体ごとの管路延長、布設されてから20年を経過した管路延長、布設されてから40年を経過した管路延長、が2020年度水道統計にまとめられている。

上記のデータを図1のように加工し、布設されてから①20年以内の管路の割合、②20年を超え40年以内の管路(20–40年)の割合、③それ以外の管路(40年–)の割合を、管路経年3区分データとして扱う。

- 3自治体(北海道天塩町、茨城県行方市、茨城県つくばみらい市)上水道管路網GISデータ

管路位置情報に加え、布設年度や管区分など属性情報を付帯したGISデータを各自治体から提供いただいた。管路網データは個人情報保護、経済安全保障等の観点からオープン化されていない。本研究では、管路の位置情報を第三者に公開にしないという条件で提供を受けた。

また、データ様式、作成年度等は自治体ごとに異なる。

全国1,388事業体 管路更新時期予測

2020年度水道統計 管路経年3区分データを用いて、2020年度時点のすべての管路を使い続ける前提で、管路更新時期/更新率を予測し、地域ごとの特性を明らかにした。

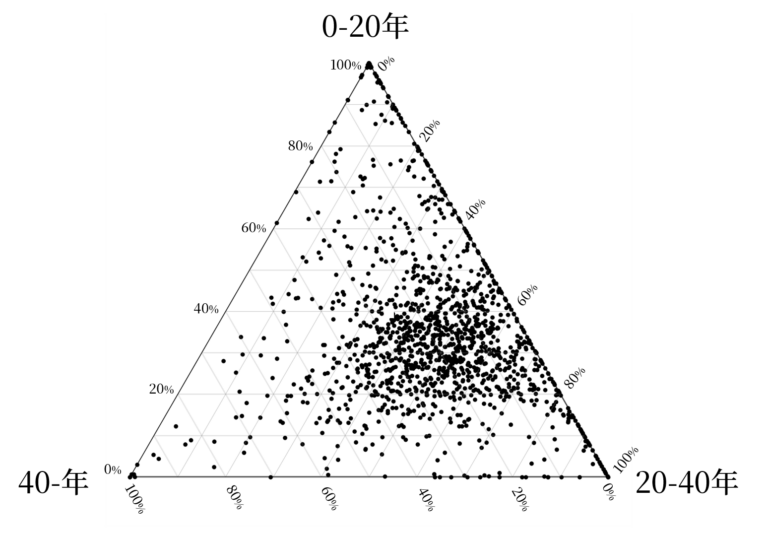

はじめに、全国1,388上水道事業体の管路経年3区分構成比を三角グラフに示すと、図2のようになる。正三角形の上(右、左)の頂点に近いほど、0–20年(20–40年、40年超)の構成率が高い。図2から2点が読み取れる。

第一に、多くの事業体が右下に位置し、構成比が20–40年に偏っており、1980~2000年に布設された管路の割合が高いことが確認できる。

第二に、管路の法定耐用年数は40年であるが、耐用年数を超える管路も多い。全国の152,538km、全体の20.6%の管路が法定耐用年数40年を超えている6。

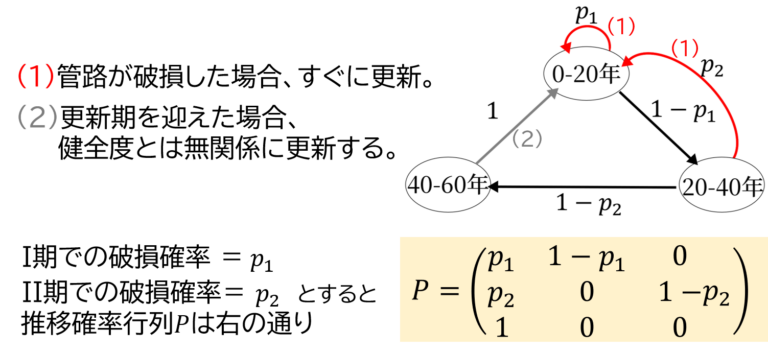

モデル

2020年度時点のすべての管路を使い続ける前提で、第I期(2020–2040年)、第II期(2040–2060年)、第III期(2060–2080年)、第Ⅳ期(2080–2100年)における管路更新率を予測するモデルを構成した。

ここでは、第一に管路が破損した場合すぐに更新すること(ただし、各期において一度しか破損しない)、第二に管路が更新期を迎えた場合、すぐに更新することを前提としている。

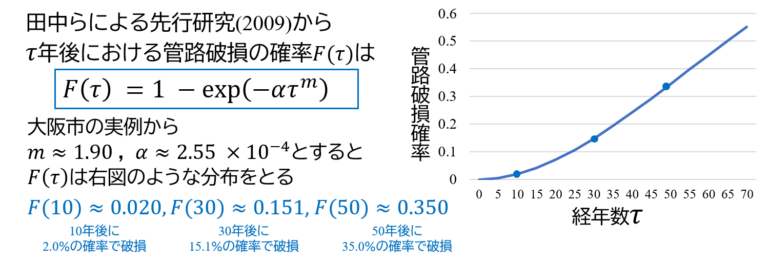

- 管路破損確率の算出

管路の経年劣化を破損確率で表現する。

管路破損までの期間について、田中らによる先行研究7から図3に記載のワイブル分布に従うとする。

- 更新率の算出

管路経年データの3区分との整合性を図るため、20年スパンの状態(0–20年、20–40年、40–60年)を移動するマルコフ連鎖モデルを構築した。

現状の管路網を維持し続けるという前提で、破損確率を組み込んだマルコフ連鎖モデルを通して、第I期(2020–2040年)、第II期(2040–2060年)、第III期(2060–2080年)、第Ⅳ期(2080–2100年)における更新率を算出した。

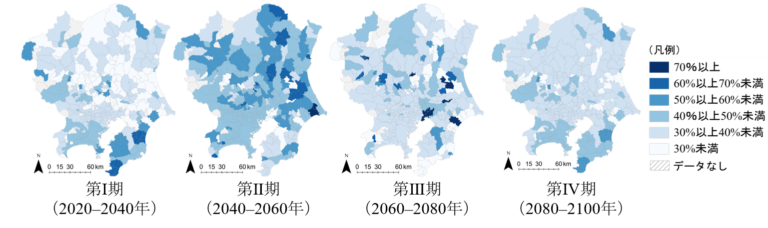

- 破損確率p1、p2

各期において一度しか破損しないという前提のもと、第I期と第II期の中間時点である布設後10年と30年の値を用い、確率p1とp2を次のように定めた。

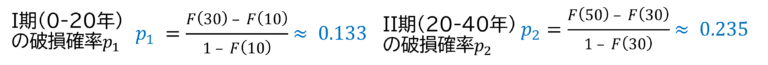

上記の条件を踏まえ、全国1,388上水道事業体における第I期(2020–2040年)、第II期(2040–2060年)、第III期(2060–2080年)、第Ⅳ期(2080–2100年)の管路更新率を算出した。

結果

- 全国1,388事業体の管路更新率

全国1,388事業体のうち、更新率50%を超える事業体は、第I期で145 事業体、第II期で545 事業体、第Ⅲ期で166 事業体、第Ⅳ期で74 事業体にのぼることが分かった(図5 棒グラフ中の黄線が目印)。

また、管路延長ベースでは全国の 7.5%、32.3%、6.7%、 3.0%の更新が必要となる。

結果から、特に第II期(2040–2060年)での更新率が突出し、大量の管路更新はこれから20 年後に本格化することが分かる。

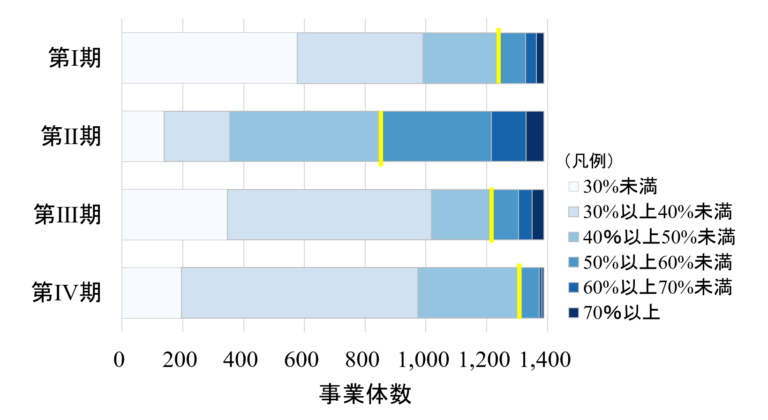

次に関東地方を抽出し各期の更新率を地図化すると、図6のようになる。

第 I 期では関東地方周辺部で、第 II 期では関東地方全体で、上水道管路の更新が必要なことが理解できる。 第 II 期での更新率が第 I 期の更新率を上回るのは、関東地方における全221事業体のうち180 事業体で、81.4%の事業体にも及ぶ。

- 一人あたり管路更新延長の時系列変化

管路更新率に管路延長と事業体の将来給水人口を組み込み、上水道の需要側、インフラを支える側の負担を求め、次世代の負担を視覚化する。

具体的には、住民一人あたりの管路更新延長を時系列で求める。給水人口を加味するために、将来一人あたり管路更新延長は、2020年度の総管路延長を、将来人口と2020年度上水道普及率の積で除することで算出した。

まず、全国1,388事業体の値を合算した日本全体での結果を示す。

住民一人あたりの管路更新延長は第I期で2.1m、第II期で3.1m、第III期で2.8m、第Ⅳ期で3.3mとなる。

この数値から、現在稼働している管路すべてを維持するだけでも将来ほど更新延長が伸びていく。次世代に大きな負担がかかることが数値で理解できる。

3自治体 管路網分析

管路の大量更新が本格化すると、経年劣化が進む現行の管路網すべてを更新し続けることは現実的ではない。今後は管路を縮減することが求められる。

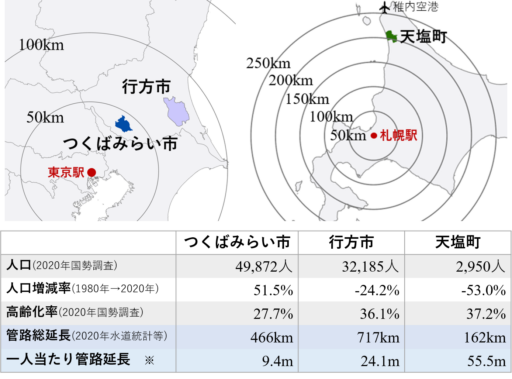

そこで、茨城県つくばみらい市、茨城県行方市、北海道天塩町を対象とし、布設年度が付帯した上水道管路網データを用いて管路縮減を検討した。

対象3自治体

対象の3自治体を選定した理由は大きく2点ある。

第一に、状況が大きく異なる3自治体を比較できることである。茨城県の2自治体は関東地方で安定した気候下にある自治体、天塩町は北海道地方、特に寒さが厳しい西天北地域に位置し、地理的条件が大きく異なる。また、人口について、前述の通りつくばみらい市は沿線開発の影響で近年増加傾向、対して行方市は今年度から全域が過疎地域に認定され、天塩町は40年前と比較し人口が半減以下となり、人口減少が著しく進む自治体である。

第二に、水道管路データは個人情報保護、テロ対策の観点等から、容易に得ることができないデータである。その中で研究者が何度も訪れたことがあり、つながりが深いことから3自治体に研究目的、データ提供に同意を得られたからである。

分析方法

3自治体提供の上水道管路網GISデータをArcGIS Proのネットワーク解析機能等を用いて、分析した。

結果

結果 1 ー管路経年状況ー

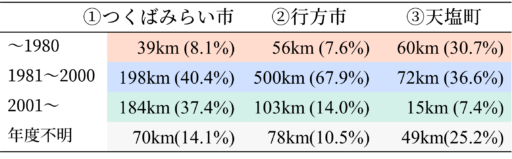

3自治体の管路経年状況について整理すると、表1のようになる。

管路布設年度について、1980年度以前、1981年~2000年度、2001年度以降、布設年度不明、に4区分して、それぞれの期間内で布設された管路延長(括弧内は全体に対する割合)をまとめた。

第一に、3自治体ともに1981年~2000年度の布設が多くなっている。特に行方市でその割合が高い。

第二に、布設年度不明の管路が比較的多く布設されていることである。3自治体の布設不明管路延長(全体に占める割合)はつくばみらい市で70km(14.1%)、行方市で78km(10.6%)、天塩町で49km(25.2%)である。

また、法定耐用年数40年を超えた1980年度以前に布設された管と布設年度不明管、それぞれの延長の和を求めると、つくばみらい市と行方市は全体の2割程度の管路延長が、天塩町は5割強の延長の管路がそれに該当するという結果になった。この結果から、布設年度不明の管が一定数存在し、その管の占める割合が天塩町は非常に高いことが分かった。

「布設年度不明の管路延長」は水道統計でも公開、把握されていないデータである。自治体から得た管路網データの分析から、その管路が全体に対し一定の割合を占めていることが明らかになった。

結果 2 ー管路経年度と浄配水場からの距離ー

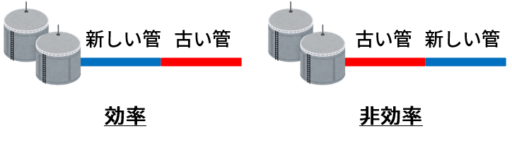

図8に示すように、管路縮減は浄配水場に近い管路が新しく、離れた管路が古い場合は効率的な施策となるが、逆に浄配水場に近い管路が古く、離れた管路が新しい場合は非効率となる。

このことを踏まえて、実際の管路網データを用いて、老朽度と浄配水場からの距離の関係を分析した。

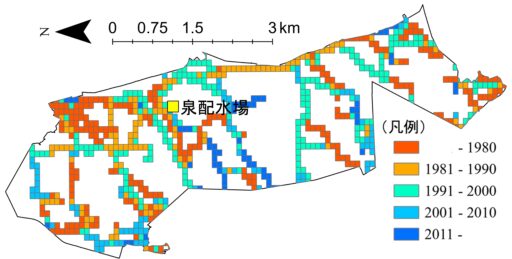

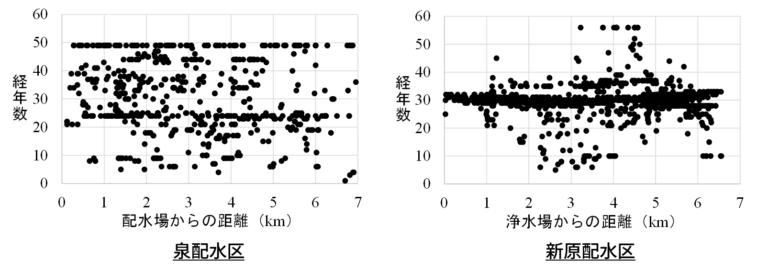

ここでは、茨城県行方市(泉配水区・新原配水区)の2地域を対象とした結果について述べる。

まずは泉配水区を取り上げる。泉配水場は行方市内に11ある浄配水場の中で最も高い配水能力を持ち、行方市配水能力の約23%を占めている8 。老朽度として2022年と管路布設年度の差である経年数、浄配水場からの距離を浄配水場から上水道管路沿いの距離累計延長とした。図9は泉配水区における100mメッシュ内に存在する管路の平均布設年度(管路延長で重みづけし計算)の地図化である。

平均布設年度はメッシュ内の各管路について、布設年度と延長の積を求め、その積の和を管路延長の和で除して算出した。例えば、1990年度布設15mの管路と、2010年度布設で延長5mの管路の平均布設年度は(1990×15+2010×5)÷(15+5)=1995年度 として求めた。メッシュ総数は775個となる。

なお、ここでは、布設年度不明の管路は各配水区で確認できた最も古い布設年度に変換した。泉配水区では1973年、新原配水区では1966年となる。

図9から2点読み取れる。第一に、管路老朽度の空間的特徴を見て取れる。泉配水場近くのメッシュが古く(赤色系統)、泉配水場から離れた配水区の外側のメッシュに比較的新しい管路(青色系統)が布設されている。第二に、その布設年度に関する分布は連続的でなく、一つのパスでも布設年度が入り組んでいる。

図10は、100mメッシュごとに横軸に泉配水場からの距離、縦軸に管路延長で重みづけた管路の平均経年数を、プロットしたものである。この散布図から、2点が分かる。

第一に、左上にプロットが多く、配水場に近いにもかかわらず古い管路が存在している。これらの管路が老朽化し破損した場合、大きな影響を配水区全体にもたらす。

第二に、右下にもプロットが多く、配水場から遠くに新しい管路が存在している。最初に管路縮減の対象となる末端付近に新しい管路が布設されており、新しい管路を縮減することは非効率である。

また、図11は泉配水場の次に配水能力が大きい新原浄水場について、図10(泉配水区)同様に示した散布図である。前述の通り、更新時期が一斉に到来するため、部分的な管路縮減を実施するには非効率となる。図10(泉配水区)が示す右下がり傾向、図11(新原配水区)が示す無相関傾向は、都市発展にともなう郊外化、集中的なインフラ整備にしたがい管路が布設されてきたことの証左である。

これらのことから、管路縮減が容易でないことが理解できる。

研究成果と提案

全国1,388事業体の管路更新時期予測から、現在の管路網を維持する場合、20年後に本格的な大量更新になることを明らかにした。また、将来の給水人口一人あたりの管路延長が現状より着実に伸び住民負担が増すことも示した。

3自治体管路網分析から、布設年度不明の管路が一定量存在することを示し、また浄配水場と管路老朽度との地理的関係から管路縮減が必ずしも効果的にはならないことを示した。

上記の結果から、高度成長期の郊外化、農村地域の開発が、今後の水道事業経営を圧迫していくことが分かる。

水道が今後生活インフラとして持続していくためには、水道普及率を数値目標とするのではなく、施設のダウンサイジングなど、維持管理コストの圧縮が求められる。そのためにも、人口を奪い合う地域間競争より、人口密度を高めていくコンパクトシティを推進していく必要がある。

レファレンス

- 酒井宏治・佐竹明・滝沢智 (2019):水道管路の老朽化と維持管理に関する評価指標の検討,土木学会論文集G(環境),75(7),p. III_413-III_423 ↩︎

- 厚生労働省(2009):水道事業におけるアセットマネジメント(資産管理)に関する手引き,pp. I-1-28. ↩︎

- 西口和宏・渡辺晴彦 (2014):人口減少社会における水道管路のダウンサイジング可能性評価手法に関する研究,土木学会論文集G(環境),70(6), pp. II_291-II_296. ↩︎

- 平山修久・山田武史・越後信哉・伊藤禎彦(2016):人口減少社会における配水管網の再構成のあり方に関する検討,土木学会論文集G(環境),72(7),p.III_467-III_474. ↩︎

- 能島暢呂・加藤宏紀(2014):配水本管ネットワーク構造による事故影響を考慮した管路更新の優先度評価,土木学会論文集A1(構造・地震工学),70(4), pp. I_21-I_32. ↩︎

- 公益社団法人日本水道協会(2022):令和2年度水道統計(施設・業務 編),第103-1号. ↩︎

- 田中尚・Le Thanh Nam・貝戸清之・小林潔司(2008):上水道管路の最適予防取替えモデル,土木計画学研究・講演集(CD-ROM),38,133. ↩︎

- 行方市水道課(2017):行方市水道ビジョン ↩︎

この記事は、下記の論文を要約したものです。

川辺怜: 持続可能な水道事業を見据えた管路配置と水道課金の分析, 2022年度 筑波大学大学院博士課程 理工情報生命学術院システム情報工学研究群修士論文.

川辺怜・大澤義明(2023):上水道管路維持管理の持続可能性に関する分析,都市計画論文集,58(3),pp.1101-1108.

後記

管路網データを提供いただいた北海道天塩町、茨城県行方市、茨城県つくばみらい市、の協力なしではこの研究を行うことができませんでした。改めて心より御礼申し上げます。ありがとうございました。

そして、つくばの社工、都市計測実験室という素晴らしい環境で、先生方のご指導を受け、学生間で切磋琢磨して研究に励むことができたことに感謝します。

また、研究を進める中で、下水道への理解・関心を深めることを目的とした「マンホールカード」の存在を知り、そして集めるのにハマりました(本研究は上水道が対象ですが)。研究や学会での出張のみならず、プライベートでも常に新しい場所に伺うたびに、その自治体がマンホールカードを配布しているか調べるようになりました。

マンホールのデザインは各自治体のあらゆる思いが込められており、調べれば調べるほど面白いので皆さんもぜひ。