研究の概要

背景と課題

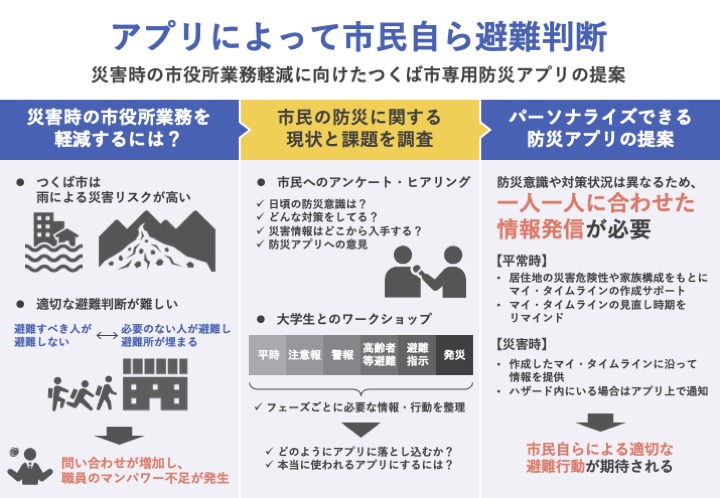

- つくば市内では、筑波山麓周辺や茎崎地区などで土砂災害警戒区域が指定されている。さらに、市内には小貝川、桜川、谷田川の3つの川が流れており、雨による災害リスクが高い地域である。

- 市役所では、災害時に膨大な業務が発生するが、平行して様々な問い合わせが多くなり限られた人数での対応には限界がある。また、市内には多くの外国人が生活しており多言語での情報発信が必要となるが、この調整にもマンパワーを要する。

- さらに、浸水想定区域や土砂災害警戒区域に居住しているなど、避難すべき人が避難しない一方で、避難する必要のない人が避難所に避難し、避難所が一杯になるという事態が発生する。住民自らによる適切な避難判断ができないことは、更なる問い合わせの増加に繋がっている。

- 以上の課題を踏まえ、市民それぞれが日頃から防災意識を持って災害に備え、災害時には自ら判断し適切な行動を取ることができる状態を目指すべき将来像として設定し、つくば市専用の防災アプリを開発することによってこの状態を実現できないかと考えた。

- そこで、次の2点を本プロジェクトの目的とし、それらを通してつくば市防災アプリの提案を行う。

①市民の防災に関する現状と課題を把握(アンケート調査・ヒアリング調査)

②デザインや機能などアプリの仕様を検討(ワークショップの開催)

調査

①アンケート調査・ヒアリング調査

| 対象 | つくば市内に在住・通勤通学している人 |

| 方法 | Microsoft formsによるwebアンケート |

| 期間 | 2023年12月5日〜2023年12月17日 |

| 回答数 | 126名 |

| 内容 | 基本属性、防災意識、対策状況、防災アプリに対する利用意向等 |

| 対象 | 市内のハザードエリアに住む高齢者4名 |

| 方法 | 各お宅を訪問し、対面でのヒアリング |

| 日程 | 2023年12月7日 |

| 内容 | 災害時の情報伝達に関する現状と課題、災害時に必要としている情報、アプリに対する抵抗感 |

2つの調査より、主に以下の3点が課題として明らかになった。

- 防災意識の低さ

アンケート調査の防災意識に関する設問では、災害に関して「身近なことだとは思うが普段は意識しない」という回答が最も多くなっている。またヒアリング調査でも、河川の目の前に住んでおり、実際に増水している状況を目の当たりにした人とそうでない人の間では防災意識に大きな違いがあるのではないかという意見があった。

そのため、平時から防災に触れることができ、防災意識を高める仕組みが必要であると考えた。 - 情報が多くわかりづらい

どちらの調査でも、情報が多すぎて何で判断すれば良いのかわからないという声が多くあった。また、高齢者の方はアプリに対して抵抗感を感じており、できるだけわかりやすく簡単なものを求めている。

そのため、多様な主体が発信する情報を一括で確認できることや、シンプルなデザインとすることが必要である。 - 避難判断に難しさを感じている

災害情報は広範囲に一括で発令されるため、より詳細な個別の地区に合わせた情報が欲しいという声が多かった。

そのため、位置情報に基づいた情報発信が重要である。

②ワークショップの開催

| 日時 | 2023年1月23日 16:30〜18:00 |

| 場所 | 筑波大学3F棟11階学生ラウンジ |

| 参加者 | 筑波大生8名 |

| 内容 | マイ・タイムラインによって災害時に必要な情報や行動を整理した後、 それをどのようにアプリ上に落とし込むか、アプリの仕様を提案していただく。 |

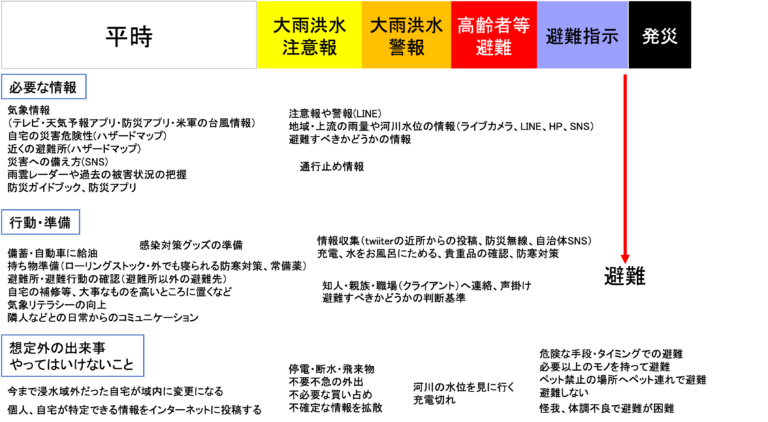

- まず、災害時に必要な情報や行動を整理するため、マイ・タイムラインの作成を行なった。(図1)この作業からは、居住地の災害危険性や身体的状況によって必要となる情報や行動が異なってくることが確認された。

- 次に、実際にアプリのユーザーインターフェイス(UI)デザインを行い、アプリの仕様に関して次のような意見が上がった。

| ・ 必要な項目をシンプルに大きく表示する。 ・ 段階的に必要な情報を確認するフローとする。 ・ どこを確認すれば必要な情報が得られるのか、情報発信元をリスト化しておく。 ・ 防災に関する知識をクイズ形式で学べるようにする。 ・ 属性を最初に入力することで、個人によって案内が変わる。 ・ 災害が起こりそうな時にハザード内にいた場合はトップ画面の背景が警戒色になる。 ・ 作成したマイ・タイムラインに基づき、災害時には事前に整理した行動が確認できる。 |

③技術検証

- 位置情報に基づいた情報発信を行うため、ハザードエリア内外判定を行う技術に関して検証した。

- 図2が表示例である。左がダミーのハザードエリアを使用して実装した時、ハザードエリア内と判定された結果である。また、右は実データのハザードエリアを使用して実装したものである。ダミーデータに比べてポリゴンの頂点数が多くなりレンダリングが追いつかない場合があるが、更新を手動にする、地図の操作を無効化するなどにより克服される。

- また、実装する場合の手法としてPWA化を用いることを検討した。PWAとは「progressive web apps」の略称で、モバイル向けWebサイトをスマートフォン向けアプリのように使えるようにする仕組みのことで、PWAには多くのメリットがあるが、特にプッシュ通知が使えること、オフライン状態でも利用可能である点から、本プロジェクトとの相性は良いと考える。

成果と提案

- ここまでの調査とワークショップをもとに、私たちはつくば市防災アプリ「ツクソナ」のプロトタイプを作成した。作成期間は約2週間で、adobe xdを用いて作成した。

本アプリ最大の特徴は以下の2つである。

- つくば市の防災に関する情報がまとまっている

つくば市専用のアプリとして、つくば市役所が発信する情報(HPやツイッターなど)を一覧にして整理することで、災害時につくば市内の情報をより簡単に入手することができる。これは、情報が多くわかりづらいなどの市民の声があり、情報が溢れている現状を改善するものであると考える。 - パーソナライズできる

本調査から、災害への対策状況や居住地の災害危険性、家族構成等は異なるため必要とする情報も異なっていることがわかり、自ら避難判断できるようにするためには、住民それぞれに合わせた情報を発信する必要がある。

そこで、各自が必要な情報を得られるようにカスタマイズできる機能を提案する。具体的には、事前に作成したマイ・タイムラインに基づき、災害時には警戒レベルに応じて必要な情報が出てくる機能や、マイ・タイムラインの見直しタイミングをリマインドしてくれる機能などが考えられる。さらに、ハザード内外判定技術を利用し、災害が発生する際にハザード内にいた場合、アプリ背景画面が警戒色になる機能も提案する。

以上の機能により、つくば市内の情報へのアクセスが簡単になり、個人に合わせた情報発信がなされることで、住民自らによる適切な避難判断が行われることが期待される。

後記

そもそも個人によって状況は異なり、隣同士で暮らしていても家屋の状態や高齢者かどうか等、さまざまな要因によって避難すべきかどうかは異なってくる。また、行政としてもどの段階で避難指示を出すかという明確な基準は定まっていないと聞き、情報発信の手段としてアプリを整備しても行政からの発信には限界があるように感じた。そのため、結局は各々で情報を集めて判断してもらうしかないと感じることもあったが、パーソナライズできるようにするという意見が出た時、とてもしっくりきた。また、これはアプリだからこそできることでもあり、アプリで情報発信することの意義にもなった。